酒とお酒は相性抜群

山梨の勝沼にある「ぶどうの丘」は、温泉好きの呑んべえにとっては天国。この施設にある温泉施設の名前が「天空の湯」なので、まさしくって感じ。

JR中央本線の勝沼ぶどう郷駅に降りると、目の前の開けた風景の先にそびえ立つ「ぶどうの丘」。駅前にいるタクシーに乗って約5分で到着。

さっそく、地下にあるワインカーヴ(ワイン貯蔵庫)へ。

甲州市推奨の約170銘柄・約2万本のワインが揃っていると豪語するここでは、2,200円でタートヴァン(試飲カップ)を購入すれば、全てのワインを自由に試飲できる。

呑兵べえを自由に飲ますとろくなことはない。試飲といえども数をこなすと完全に酔っ払いだ。ここは自重してお昼のメインイベントへ。おっと、その前にひとっ風呂。というか、ビールを美味しく呑むための儀式だ。

「天空の湯」は「甲府盆地・御坂山塊・南アルプスを一望する露天風呂は四季折々の風の香りと一緒に、疲れを癒す」とホームページで謳っている通り、眺めは抜群。

(ぶどうの郷公式ホームページより)

泉質はアルカリ性単純泉。湧出量は日量200トンで、泉温は約38度〜40度。呑む前のウォーミングアップには最適。

すぐ横にある「バーベキューガーデン」も、とにかく眺めがいい。

眺めを見ながら湯上りのビールだけで満足してしまう。

とはいいつつ、肉、肉、野菜、肉、肉。

泊まりは塩山温泉「宏池荘」。

地元の共同湯としても機能している浴場は、沸かし循環だが、源泉風呂もあって交互浴が楽しめる。泉質はアルカリ性単純温泉。湯温は加熱があ41度くらいで、源泉風呂が25度くらい。向かいにある自炊宿「井筒屋」のほうが、循環していないのでが湯がいいが、今回は旅館タイプのこちらにした。

てっきり、宿で夕食かと思いきや、夜は徒歩1分もかからない所にある居酒屋「赤ちょうちん」へ。何を食べても旨い、安い。山梨では珍しくない湯のみで呑む「湯のみワイン」が、旨すぎて湯のみが進む。矢作洋酒ワイン。反則やろコレ。

そんなこんなで、湯より呑むがデフォな自堕落温泉マニアであった。

(温泉呑んべえ)

JR中央本線の勝沼ぶどう郷駅に降りると、目の前の開けた風景の先にそびえ立つ「ぶどうの丘」。駅前にいるタクシーに乗って約5分で到着。

さっそく、地下にあるワインカーヴ(ワイン貯蔵庫)へ。

甲州市推奨の約170銘柄・約2万本のワインが揃っていると豪語するここでは、2,200円でタートヴァン(試飲カップ)を購入すれば、全てのワインを自由に試飲できる。

呑兵べえを自由に飲ますとろくなことはない。試飲といえども数をこなすと完全に酔っ払いだ。ここは自重してお昼のメインイベントへ。おっと、その前にひとっ風呂。というか、ビールを美味しく呑むための儀式だ。

「天空の湯」は「甲府盆地・御坂山塊・南アルプスを一望する露天風呂は四季折々の風の香りと一緒に、疲れを癒す」とホームページで謳っている通り、眺めは抜群。

(ぶどうの郷公式ホームページより)

泉質はアルカリ性単純泉。湧出量は日量200トンで、泉温は約38度〜40度。呑む前のウォーミングアップには最適。

すぐ横にある「バーベキューガーデン」も、とにかく眺めがいい。

眺めを見ながら湯上りのビールだけで満足してしまう。

とはいいつつ、肉、肉、野菜、肉、肉。

泊まりは塩山温泉「宏池荘」。

地元の共同湯としても機能している浴場は、沸かし循環だが、源泉風呂もあって交互浴が楽しめる。泉質はアルカリ性単純温泉。湯温は加熱があ41度くらいで、源泉風呂が25度くらい。向かいにある自炊宿「井筒屋」のほうが、循環していないのでが湯がいいが、今回は旅館タイプのこちらにした。

てっきり、宿で夕食かと思いきや、夜は徒歩1分もかからない所にある居酒屋「赤ちょうちん」へ。何を食べても旨い、安い。山梨では珍しくない湯のみで呑む「湯のみワイン」が、旨すぎて湯のみが進む。矢作洋酒ワイン。反則やろコレ。

そんなこんなで、湯より呑むがデフォな自堕落温泉マニアであった。

(温泉呑んべえ)

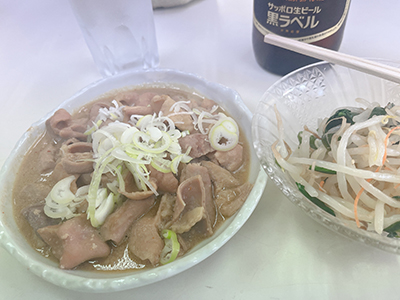

甲府で三杯三湯

山梨県甲府市。温泉好きにとっては馴染みの街である。甲府には街中に温泉銭湯がたくさんあり、そのどれもが個性的。源泉ぬる湯も楽しめる「新遊亀温泉」「国母温泉」、熱湯の「草津温泉」、ぬるすべの「山口温泉」、ざぶざぶかけ流しで洗い場の洗面器が流れていく「玉川温泉」などなど、一癖も二癖もある湯がそこら中に点在している。今までに何度も訪ねた甲府ではあるが、湯につかって一杯やるには使い勝手のよい街でもある。今回はまず、駅から徒歩十数分の所にある「喜久乃湯温泉」へ。

外観こそは新しくて、よくある日帰り温泉っぽいが、一歩中に入るとそこは昭和の銭湯。創業は昭和元年。作家・太宰治も通ったという由緒ある銭湯で、泉質はカルシウム・ナトリウムー硫酸塩泉で、源泉かけ流し。湯船だけでなくカランもシャワーも源泉使用で、源泉風呂もあるガチの温泉銭湯だ。浴槽、洗い場は昔ながらのタイル張り。脱衣所も木製木箱の衣服入れに広告看板も昔のまま。外観からは想像もできない昔ながらの雰囲気のギャップは、使い尽くされた陳腐な表現ではあるが、まさしく「タイムスリップ」感覚だ。

(神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合ホームペジより)

2階には900円で利用できる大広間があって、飲み物食べ物持ち込み自由。というか、むしろ持ち込んで楽しんでくださいというお言葉通りの寛ぎの間。ここで、日がなのんびりしたいと思う欲求は抑えられない。近所だったら入り浸りかも。

すぐ近くのバス停「朝日五丁目」から甲府駅を通り過ぎて「中央4丁目」で下車。徒歩5分くらいにある「若奴食堂 中央店」で湯上りの一杯。

いかにも昼呑みができる佇まい。呑んべえは100%吸い込まれることだろう。

昼時なので食事の人が多いが、昼呑みに興じる酔客もちらほら。モツ煮と瓶ビールでスタート。といってもこれから先はまだ長い。追加はハイボール一杯にして、小一時間でおいとま。徒歩5分くらいの「都温泉」へ。

昼下がりの温泉。さっぱりとした単純温泉で酒も抜けていく。

甲府でお手軽に泊まるとなると、まずは茶色いお湯がどばどばかけ流しの「ホテル昭和」が思い浮かぶ。あとは「甲府昭和温泉ホテル」という手もあるが、どちらの湯も熱め。ぬる湯好きにとっては「湯王温泉ホテル」の一択しかない。

甲府中心街からは、身延線の南甲府駅か甲斐住吉駅から徒歩15分くらいの中途半端な立地条件だけど、街中から伊勢町営業所行きのバスに乗って「住吉一丁目」で降りれば徒歩3分くらいでたどり着ける。バスも1時間に1本はあるので、街中へ呑みにいってこいするには問題ない。ほどよく加熱されたうす茶色の単純温泉。ぬるい源泉風呂でのんびり過ごすのもいいが、酒場がおいでおいでしているので、ひと風呂あびてから街に繰り出した。

甲府駅の南エリアには、古くからある飲み屋街がひしめきあっている。

その一角にある「くさ笛」は昭和39年創業の甲府でも屈指の名酒場だ。

路地を進むと縄のれん。横に長い出入り口を潜ると、御年83歳のおかみさんが出迎えてくれる。古くからあるので常連客主体の酒場ではあるが、よくあるなあなあな会話はない。親しみのなかにもきちんと距離を保って、それは一見さんにも同じ。だから、誰が訪れても居心地がいい。冷蔵庫に貼られたおかみさんの二十歳代の美人写真を見ていると、泡沫の夢のなかに迷い込んだかのような錯覚に陥る。今宵はここで酔いしれるのだ。

また来てねという声に送られ、近くのジャズバーで締めの3杯。バスでホテルへ戻って、ぬるい源泉につかって夢から醒めた1日が終わる。

翌朝は、甲府駅そばの朝7時半からやっている「稲荷屋」で朝食。「のり玉定食」は、最初にここを訪れたときは、ふりかけののり玉かと思ったが、今や定番。ようするに、卵かけご飯に海苔と小針がついた朝ごはんだ。

甲府にはあと何回訪れるだろうか? 温泉銭湯もいくつかなくなり、飲み屋街も寂しくなっていくばかり。とはいえ、源泉が冷めない限り、夢から醒めることはないだろう。

(温泉呑んべえ)

外観こそは新しくて、よくある日帰り温泉っぽいが、一歩中に入るとそこは昭和の銭湯。創業は昭和元年。作家・太宰治も通ったという由緒ある銭湯で、泉質はカルシウム・ナトリウムー硫酸塩泉で、源泉かけ流し。湯船だけでなくカランもシャワーも源泉使用で、源泉風呂もあるガチの温泉銭湯だ。浴槽、洗い場は昔ながらのタイル張り。脱衣所も木製木箱の衣服入れに広告看板も昔のまま。外観からは想像もできない昔ながらの雰囲気のギャップは、使い尽くされた陳腐な表現ではあるが、まさしく「タイムスリップ」感覚だ。

(神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合ホームペジより)

2階には900円で利用できる大広間があって、飲み物食べ物持ち込み自由。というか、むしろ持ち込んで楽しんでくださいというお言葉通りの寛ぎの間。ここで、日がなのんびりしたいと思う欲求は抑えられない。近所だったら入り浸りかも。

すぐ近くのバス停「朝日五丁目」から甲府駅を通り過ぎて「中央4丁目」で下車。徒歩5分くらいにある「若奴食堂 中央店」で湯上りの一杯。

いかにも昼呑みができる佇まい。呑んべえは100%吸い込まれることだろう。

昼時なので食事の人が多いが、昼呑みに興じる酔客もちらほら。モツ煮と瓶ビールでスタート。といってもこれから先はまだ長い。追加はハイボール一杯にして、小一時間でおいとま。徒歩5分くらいの「都温泉」へ。

昼下がりの温泉。さっぱりとした単純温泉で酒も抜けていく。

甲府でお手軽に泊まるとなると、まずは茶色いお湯がどばどばかけ流しの「ホテル昭和」が思い浮かぶ。あとは「甲府昭和温泉ホテル」という手もあるが、どちらの湯も熱め。ぬる湯好きにとっては「湯王温泉ホテル」の一択しかない。

甲府中心街からは、身延線の南甲府駅か甲斐住吉駅から徒歩15分くらいの中途半端な立地条件だけど、街中から伊勢町営業所行きのバスに乗って「住吉一丁目」で降りれば徒歩3分くらいでたどり着ける。バスも1時間に1本はあるので、街中へ呑みにいってこいするには問題ない。ほどよく加熱されたうす茶色の単純温泉。ぬるい源泉風呂でのんびり過ごすのもいいが、酒場がおいでおいでしているので、ひと風呂あびてから街に繰り出した。

甲府駅の南エリアには、古くからある飲み屋街がひしめきあっている。

その一角にある「くさ笛」は昭和39年創業の甲府でも屈指の名酒場だ。

路地を進むと縄のれん。横に長い出入り口を潜ると、御年83歳のおかみさんが出迎えてくれる。古くからあるので常連客主体の酒場ではあるが、よくあるなあなあな会話はない。親しみのなかにもきちんと距離を保って、それは一見さんにも同じ。だから、誰が訪れても居心地がいい。冷蔵庫に貼られたおかみさんの二十歳代の美人写真を見ていると、泡沫の夢のなかに迷い込んだかのような錯覚に陥る。今宵はここで酔いしれるのだ。

また来てねという声に送られ、近くのジャズバーで締めの3杯。バスでホテルへ戻って、ぬるい源泉につかって夢から醒めた1日が終わる。

翌朝は、甲府駅そばの朝7時半からやっている「稲荷屋」で朝食。「のり玉定食」は、最初にここを訪れたときは、ふりかけののり玉かと思ったが、今や定番。ようするに、卵かけご飯に海苔と小針がついた朝ごはんだ。

甲府にはあと何回訪れるだろうか? 温泉銭湯もいくつかなくなり、飲み屋街も寂しくなっていくばかり。とはいえ、源泉が冷めない限り、夢から醒めることはないだろう。

(温泉呑んべえ)

高齢化が恒例化

上野の東京美術館で開催されている「マティス展」へ。

アンリ・マティスは、1869年生まれのフランスの画家。「色彩の魔術師」と称されるほど、印象的な色の中に芸術性を探求していった作品の数々。日本では2004年以来となる今回の展覧会では。代表作のひとつ「豪奢、静寂、逸楽」をはじめとした生涯にわたる軌跡が、まんべんなく網羅されている。点数が少なく物足らないところもあったが、目と心の保養となったのはいうまでもない。

それにしても気になったのは、ピカソと双璧をなすくらいの巨匠の展覧会にしては空いていたこと。会期の半ばとあってなのか、雨交じりの天気だったからなのか? でも、実はある程度は予想していたことでもあった。

以前、よく昼呑みをする大衆食堂が異常に空いていたことがあった。その店はなぜだか、爺さま婆さまが昼から呑んでいるたまり場で、いつ行っても満員に近い客の半数以上が爺さま婆さまたち。それがその日は彼らの姿がほとんどなかったのだ。そこでふと思いついたのが、その日は年金の受給日の直前。なるほど、そういうことか。娯楽施設でも年金受給日の前は、いつもより高齢者が少ないのはよくあるあるだ。

美術館というと、ふた昔前、み昔前までは、空いているのが普通だった。モナリザやひまわりなどの世界的名画は例外として、ある程度名の知れた画家の展示会においても、館内はガランとしていて絵画の前に人が群がって、なかなか見られないということはほぼなかったくらい。ところが、バブルあたりから美術館は盛況になり、その客の多くは高齢者。リタイアして閑をもてあました人たちにとって、美術館は文化的で高尚な趣味の欲求を満たしてくれる格好の場所となった。その傾向は現在も続き、美術館の来訪者の高齢者率は高い。

そんなわけで、年金受給日の前日に行けば、ひょっとして空いているのではないかと出かけた次第。その予想がズバリ的中したのかどうかは定かではないが、ともかく、人をかき分けるほどの入館者もなく、絵画の前でしばし見入ることもでき、久しぶりにストレスレスで美術館に滞在できた。

そういえば、温泉の高齢化もかなりなもの。自分が若かったころも温泉といえばお年寄りが多い印象であったが、日々の疲れを癒すリゾートとしての温泉が定着している現在においても、宿泊客の爺さま婆さま率は高い。実際、日本自体が高齢化社会化しているわけだから、それも当然といえば当然ではあるが、今現在の高齢者である団塊の世代以降、温泉の主な顧客層が激減していくことは目に見えている。

かつての社員旅行がなくなって、団体客の激減によって寂れていった温泉地も多々ある。鬼怒川や水上温泉のように廃墟宿が建ち並ぶ温泉街も珍しくもない。水上は客層を特化した宿で再建の兆しも見受けられるが、これからの温泉宿は、個別な嗜好を満足させることが必要になっていくかもしれない。

近ごろの「ソロキャン」ブームのごとくソロ専用宿や、ペットと混浴できるアニマル宿。恋人たちのためのラブホ温泉とか、隠キャも泊まれる、食事は部屋の前にそっと置かれている引きこもり温泉とか、どう?

(温泉呑べえ)

値上げラッシュ

天下一品。俗にいう「天一」は、ラーメン好きなら一度は食べたことがあるでだろう、全国的にも有名なチェーン店。「こってり」という名が通り名として浸透しているほどの、どろどろの濃厚な鳥骨スープが唯一無二なこってりラーメンは、全国のおすすめラーメンチェーンの上位にランクインする人気ラーメンでもある。

天下一品の発祥は京都。京都といえば、ラーメンに関しても京料理に代表されるように薄味というイメージがある。出汁がきいた透き通ったスープに細麺、そんで、BGMには琴の音が流れるみたいな、いわゆる「京風ラーメン」。実際、ひと昔前の東京にもそういう類の店はあったが、現実の京都ラーメンはどちらかといえば濃い味が主流。老舗でいうと「第一旭」や、そのお隣の「新福菜館」などは、見た目も濃厚な醤油系スープだし、鶏ガラを煮込んだスープの「天天有」、背脂をふんだんに使った「ますたに」など、どれもが味が濃系のスープが売り。新規店においても、だいたいが濃い味を前面に打ち出している店が多い。

なかでも、独特のどろっとしたスープが印象的なのが「天下一品」。1971年に屋台からスタートし、店主が味の開発を進めたのち、1975年に現在の京都本店の地に天下一品として創業。今や全国に222店舗も構えるラーメンチェーンになり、全国にこってり味の固定ファンも多い。じっくり煮込んだ鶏ガラをベースに野菜などを加えたスープは濃厚で、雑に言えば「どろどろ」。麺を持ち上げるとスープが絡みつくくらいで、スープを飲むというよりは食べるといったほうが適切かというくらい。その味は見た目通りの「こってり」だ。

学生のころ初めて天下一品を食べたときは、ラーメンといえば中華そばといった中華系の醤油味がほとんど。当時、珍しいラーメンといえば札幌ラーメンくらいしかなかったこともあってか、今までにないラーメンの味に感激し、京都に住んでいたころは、ラーメンといえば天下一品というくらいの、天一好きになってしまっていた。そんなわけで、東京に出てきてからも、けっこうな頻度で天一に通っていたわけだが、その後に続々と新しい味のラーメン店が出現して、いつしか一大ラーメンブームが到来。いつの間にか天一にも足が遠のいていった。

そんなつい先日、呑んだあとにたまたま前を通りかかった天下一品。小腹が空いていたこともあって、つい引き込まれてしまい、着席するかしないかでメニューも見ずに「こってり」宣言。何年ぶりだろうか? 確かコロナ禍が始まる前以来だっけ?

天下一品には直営店とフランチャイズがあるが、大半は後者でこの店もそのようす。セントラルキッチン方式なので味は同じかと思いきや、スープの原液を戻す行程が店それぞれあるようで、店舗によって味が異なるというのが通の見解だ。うん。この店、基本的には天一の味だけど、味が塩っ辛くてイマイチかな。ま、久しぶりだからと思いつつ完食。会計をとレシートを見ると、940円。え? 何もトッピングしていないはずだが、よく見るとラーメン単体の値段。値上がり? それにしても、高っ!

前に食べたときは確か700円台だった記憶がある。その時も一杯600円台の記憶があったので値上げかと思ったが、今回の940円はさすがに割高感が半端ない。もはや、高級ラーメン? 天一は今までも頻繁に値上げがあったようだが、900円以上は許容範囲外。今後は、よっぽど酩酊していない限り無理かなぁ。さらば、天一よ。ま、そうは言っても忘れたころにまた食べちゃうんだろうけれど、その時は1000円を超えているかもしれない。

そんなこんなで世の中は値上げラッシュ。光熱費から食料、生活必需品までありとあらゆる値段がどんどん上がってきている。こと、温泉に関しては、まだまだ値上げラッシュの波は押し寄せてきていないように感じるが、燃料費、食材費、リネンなどの雑費など、温泉はダイレクトに値上げの影響を受ける業種でもあるだけに、今後は入浴料を始め宿泊費も値上げの一途をたどるのは目に見えている。交通費やガソリン代のアップも想定できるから、温泉なんて気軽にほいほい行ける時代ではなくなっちゃたりして。

新宿の昭和チックな飲み屋街「思い出横町」が、近ごろ訪日外国人の占拠状態になっているように、温泉に行っても客はインバウンド客だらけで、ここは日本? なんてことに・・

(温泉呑んべえ)

大衆食堂 at 沼田

群馬県で最も北にある市である沼田市。市内を利根川が流れ、起伏のある河岸段丘の上に中心街が位置し、高度がある高架を通るこの辺りの風景は、関越自動車道の絶景スポットのひとつだ。

沼田インターは、四万温泉、沢渡温泉、草津温泉や水上温泉、老神温泉などの有名温泉地への最寄りインターまたは通過インターで、周辺にある温泉も多く、沼田は温泉通にもよく知られている町でもある。

各温泉地へ向かうときに沼田インターを下りると、ちょうど昼時になることも多い。そんなときに重宝するのが、沼田周辺の大衆食堂だ。大衆食堂は、自分にとっては普段の昼酒スポットでもあるが、車だとそれは叶わない。それでも、大衆食堂好きな自分は、食事だけのときでもついつい大衆食堂を選んでしまう。

ひと言に大衆食堂といっても、こぢんまりした家族経営、古くからやっている地元密着型地、大箱のものやドライブイン、さらにはファミリー向け、労働者向け、駅前食堂や観光地食堂などなど様々。そんななかで自分の琴線にふれるのは、古くて、渋くて、気がついたらひっそりなくなっているような、それでいてなくなるとガックリくる、そんな郷愁をさそう店。沼田でいうと二軒がそれにあたる。

「花藤食堂」は、ラーメン系食堂の店。民家に無理くりに掲げられたって感じの、どでかいブリキ板にでかでかと「花藤」と書かれた看板が目を引く。

年月が染み付いたような店内ももそれなりに朽ちていてるが、老夫婦が営むにはちょうどいい佇まい。メニューの短冊がそこそこ掲げられてはいるが、丼物などの食堂メニューの多くには「売り切れ」の紙が上から貼られていたりで、今はラーメンがメインのようだ。

ビールを頼んでいないのにお通し?ではなく、サービスの前菜?が3種通される、

とくにプッシュされているのは「きのこラーメン」。ご主人が山で採取するという、天然キノコ6種類のきのこをふんだんにつかったラーメン。大と小があって、大が1280円、小が980円。きのこの量で値段が違う。主人が「スープの味薄くない?」とスープの素ダレを渡してくれるので、薄い場合は追加して自分で調整する。あとは、店内の雰囲気を脳内ブレンドすれば完璧だ。

食後のデザートにはリンゴ。次に来るときは餃子とチャーハンにしようかな。これからもまだまだ続けていてほしい。

「かずのや食堂」は、裏路地に佇む掘っ建て小屋風。年配のあかあさんがひとりで営む。

扉を開けると縦長に伸びた店内は手前にテーブル席が3卓、奥が座敷になっていてけっこう広く、それなりにきれいに整頓されている。といっても、年期がはいっているには違いないのだが。11時開店直後だと客足は少ないが、昼時に近づくにつれどんどん人が入ってきて、地元民には人気の店のようだ。

メニューは、焼き肉や野菜炒めなどの定食に丼物、あとはカレーにラーメン、うどんといった王道食堂メニュー。

ラーメン350円とミニカレーライス250円で600円。ラーメンは昔ながらの中華そば。スープは出汁が効いており、麺もこの手のラーメンによくあるふにゃふにゃ感もなく少しだがコシもある。カレーは小麦粉が強い食堂カレーよりも本格的で、どちらも美味だ。お冷にスプーンが入って出てくる、昭和感がうれしい。

夏季限定メニューのサラダうどんや冷やし中華もいいが、寒い時期だと冬季限定の「もつ煮定食」がいい。もつ煮は、東京の酒場のようなもつ肉が主ではなく、甘辛く煮た野菜が主のもの。副菜にサラダとひじきがついて600円。旨いな。こちらも、雰囲気スパイスを脳内ブレンドして完璧。

食べ終わったら、指定の場所(厨房前の食器棚)にセルフで戻す。おかあさんのワンオペなので、お客さんも心得たもの。

卓上に置かれた箸入れが、おみくじのようだ。当たりはないが、この店自体が大当たり!

(温泉呑んべえ)

沼田インターは、四万温泉、沢渡温泉、草津温泉や水上温泉、老神温泉などの有名温泉地への最寄りインターまたは通過インターで、周辺にある温泉も多く、沼田は温泉通にもよく知られている町でもある。

各温泉地へ向かうときに沼田インターを下りると、ちょうど昼時になることも多い。そんなときに重宝するのが、沼田周辺の大衆食堂だ。大衆食堂は、自分にとっては普段の昼酒スポットでもあるが、車だとそれは叶わない。それでも、大衆食堂好きな自分は、食事だけのときでもついつい大衆食堂を選んでしまう。

ひと言に大衆食堂といっても、こぢんまりした家族経営、古くからやっている地元密着型地、大箱のものやドライブイン、さらにはファミリー向け、労働者向け、駅前食堂や観光地食堂などなど様々。そんななかで自分の琴線にふれるのは、古くて、渋くて、気がついたらひっそりなくなっているような、それでいてなくなるとガックリくる、そんな郷愁をさそう店。沼田でいうと二軒がそれにあたる。

「花藤食堂」は、ラーメン系食堂の店。民家に無理くりに掲げられたって感じの、どでかいブリキ板にでかでかと「花藤」と書かれた看板が目を引く。

年月が染み付いたような店内ももそれなりに朽ちていてるが、老夫婦が営むにはちょうどいい佇まい。メニューの短冊がそこそこ掲げられてはいるが、丼物などの食堂メニューの多くには「売り切れ」の紙が上から貼られていたりで、今はラーメンがメインのようだ。

ビールを頼んでいないのにお通し?ではなく、サービスの前菜?が3種通される、

とくにプッシュされているのは「きのこラーメン」。ご主人が山で採取するという、天然キノコ6種類のきのこをふんだんにつかったラーメン。大と小があって、大が1280円、小が980円。きのこの量で値段が違う。主人が「スープの味薄くない?」とスープの素ダレを渡してくれるので、薄い場合は追加して自分で調整する。あとは、店内の雰囲気を脳内ブレンドすれば完璧だ。

食後のデザートにはリンゴ。次に来るときは餃子とチャーハンにしようかな。これからもまだまだ続けていてほしい。

「かずのや食堂」は、裏路地に佇む掘っ建て小屋風。年配のあかあさんがひとりで営む。

扉を開けると縦長に伸びた店内は手前にテーブル席が3卓、奥が座敷になっていてけっこう広く、それなりにきれいに整頓されている。といっても、年期がはいっているには違いないのだが。11時開店直後だと客足は少ないが、昼時に近づくにつれどんどん人が入ってきて、地元民には人気の店のようだ。

メニューは、焼き肉や野菜炒めなどの定食に丼物、あとはカレーにラーメン、うどんといった王道食堂メニュー。

ラーメン350円とミニカレーライス250円で600円。ラーメンは昔ながらの中華そば。スープは出汁が効いており、麺もこの手のラーメンによくあるふにゃふにゃ感もなく少しだがコシもある。カレーは小麦粉が強い食堂カレーよりも本格的で、どちらも美味だ。お冷にスプーンが入って出てくる、昭和感がうれしい。

夏季限定メニューのサラダうどんや冷やし中華もいいが、寒い時期だと冬季限定の「もつ煮定食」がいい。もつ煮は、東京の酒場のようなもつ肉が主ではなく、甘辛く煮た野菜が主のもの。副菜にサラダとひじきがついて600円。旨いな。こちらも、雰囲気スパイスを脳内ブレンドして完璧。

食べ終わったら、指定の場所(厨房前の食器棚)にセルフで戻す。おかあさんのワンオペなので、お客さんも心得たもの。

卓上に置かれた箸入れが、おみくじのようだ。当たりはないが、この店自体が大当たり!

(温泉呑んべえ)

調味料もかけ流し

近ごろ醤油や塩は、ミニ容器に入れて携帯している。スシローぺろぺろ事件を気にしてのことではなく、たんに本物の調味料を使いたいからだ。

醤油や味噌などの発酵食品は、基本的に自然熟成させてつくられる。例えば、醤油は大豆と小麦などに麹菌と塩を加え発酵させて、少なくとも1年以上かけて熟成させるが、手間も時間もかかるためその分価格も高くなる。

かたや、スーパーなどに置いてある安価な醤油は、大量生産として工場で製造され、熟成させる手間をはぶくために人工アルコールを加えたものがほとんど。さらに低価格なものには、旨味を増すためにアミノ酸等の化学調味料を加えたものさえある。

大衆向けの呑み屋や食堂に置いてある醤油は大抵はこの手のもので、言ってしまえば醤油ではなく、醤油に似せた調味料にすぎない。本物と偽物の醤油には、それほど味に天と地ほどの差がある。

呑み屋で刺身で一杯なんて至福のひと時ではあるが、醤油が違うだけでお手ごろ価格の刺身でも格段と美味しくなる。旨いお酒を楽しむためには、もはや携帯醤油は手放せなくなった。

それは何も醤油に限ったことではなく、塩や味噌も安価なものはすべてなんちゃって調味料。

自然塩にたいして、精製塩には炭酸マグネシウムが混合されているし、旨みを補うために化学調味料や添加物が使用されているものも多い。味噌においても、長期熟成させる天然醸造にたいして、安価な味噌は短期で人工的に発酵させる速醸法でつくられたものに、化学調味料を加えて1ヶ月もかからず製造されている。

温泉で例えるなら、本物の調味料は源泉そのもの、なんちゃって調味料は循環塩素入りということか。

まあ、農薬まみれの野菜や薬品漬けの肉や養殖魚、ぱっと見どんな薬品か添加されているかわからない化学調味料まみれの食品ばかりで、栄養より毒のほうが多いんじゃないかと思える食べ物だらけの世の中。自宅では気にできても、外食ではどうしようもない。

せめて調味料くらい、本物の源泉を探求するごとく、体を外から包み込んでくれるお湯にこだわるように、体の中にも源泉かけ流しを満喫したい。

(温泉呑んべえ)

夢想湯想

部屋付きの源泉かけ流し、最高の癒しである。

専用風呂付きの部屋にリーズナブルに泊まれる宿も、近ごろ増えてきている。そんなとある宿で、ひとりでゆったり入れるつぼ湯の湯船に、まざりっけなしの源泉を注ぐ。泉温は42度程度。それをしばらく放置して好みの温度に下げる。その間は大浴場にでも行って、戻ってくると40度弱のええ塩梅になっている。

ざぶんと入ると湯が流れ、とりあえず肩まで。開けた窓からは遠くに緑のまぶしい山々、眼下には川が流れ、何人かの釣り人の姿がちらほら。聞こえてくるのは川のせせらぎと鳥の声。

何も考えずに湯のなかでゆらゆらといきたいところだが、まるで湯に漂う湯の花のように、次から次へと頭の中に雑念が浮かんでは消え、浮かんでは消え。そうこうしていると、やがて五月蝿かった心の声も穏やかになり、気がつけば1時間くらいの時が流れて、手の指もふやけてしわしわになっている。

一旦、湯から出てワインなどを開けてみる。部屋の冷蔵庫は自由に使えるタイプで、チェックインすぐに入れておいた酒たちはほどよく冷えていて、湯上りの喉を癒してくれる。温泉好きの酒好きにとっては、これこそが至福のとき。

これは現実なのか、はたまた妄想なのか?

面倒なことに、温泉好きにとってはしばらく温泉に入っていないと、生きているいる実感が乏しくなる時がある。

人の脳は現実と夢との区別がつかないというが、未来は想像、過去は記憶。確かなのは今のこの瞬間だけ。そう、湯につかっている瞬間は、いわば今でありこの世界との接点だ。

さて、この世界と接続するために、どこの温泉に出かけようか・・・

(温泉呑んべえ)

現実逃避

ネタ切れ

所用で千葉方面へ。首都高から京葉道路に入ると渋滞情報に80分の表示。連休中なので混んでいるのかと思いきや事故渋滞のもよう。休日ともなるとサンデードライバーが道にあふれ、比例して事故が増えてそこら中で渋滞が発生する。一旦高速を下りてみたところ、下道も同じような思いの車であふれ、渋滞にはまってしまう。失敗したかと思っていたら目の前に「スシロー」の看板が。今動いてもしょうがないので、急遽腹ごしらえすることにした。

スシローといえば例のぺろぺろ事件が思い浮かぶが、店内は平和そのもの。スシローに入ったのは初めてだったが、注文した寿司が目の前のベルトコンベアーで運ばれてきて、近づくとそれを告げるアナウンスがある。目の前で止まるのかと思ったが、そのまま流れていくのでそれを逃さずピックアップするのだが、くら寿司やかっぱ寿司は席の所で止まるので面食らってしまった。おまけにそのアナウンスが、そこらじゅうの席から聞こえてくるので、けっこううるさいのだなと、初めてのスシローの第一印象。味の方はほかの回転寿司と比べて美味しいほうなのだが、なんとも落ち着かない。

どんな寿司屋が好みかと問われれば人それざれに違いないが、温泉でいうと、回らない寿司屋が通常の温泉宿で、高級から庶民向けまでいろいろ。さしずめ、回転寿司は日帰り施設といった趣。かっぱ寿しは周辺住民が日々の入浴に利用する施設で、くら寿司が観光客もやってくるような施設。スシローはサウナでロウリュをやってそうな感じの施設って感じか。まあ、どちらにせよ循環レベルには違いないのだが、日帰りでかけ流しのある所は、三浦三崎港などのマイナー系のチェーン店になるのかな。

これらの回転寿司店では、限定品を除き品切れはほぼない。個人店ならネタ切れは珍しくもないが、チェーン店では「まぐろ」はもうありません、などというのは許されないと言わんばかりに、在庫管理は徹底している。そのあたりも、きちんとした日帰り温泉施設っぽい。かたや、個人で賄ってるジミな温泉宿は立ち寄りで訪ねても、今日はお湯が入っていません、なんてことはザラにある。

当ブログはといえば、ただいまネタ切れまっ最中。いやはや、ここ最近は温泉にも行けていなくて、このままじゃここも回転(開店)休業になってしまいそう。

(温泉呑んべえ)

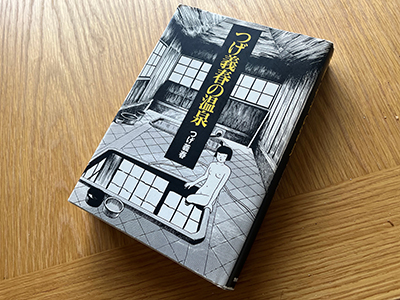

つげ温泉

小説、映画、アニメ、漫画のテーマで、温泉をメインにあつかった作品はそれほど多くない。

小説でいえば、『雪国』『伊豆の踊り子』『金色夜叉』などを思い浮かべるが、あくまでそれは舞台が温泉であるだけ。ヒット作、映画『テルマエ・ロマエ』(漫画原作)にしても、ローマ時代の公衆浴場を題材にしていて、温泉にスポットをあてているわけではないし、名作漫画『まんだら屋の良太』は、九州の架空の温泉郷が舞台だが、お色気シーンに女風呂が出てくるくらいで、物語の進行に温泉自体が関わってはない。

アニメにおいても温泉が登場することは多々あるが、温泉旅館で物語が展開する『花咲くいろは』(小説原作)は、仲居見習い奮闘記。『千と千尋の神隠し』の湯屋は、そもそも温泉かどうかもわからず、そのほかにもアニメには温泉が出てくるエピソードは多いが、お約束の女性キャラのお色気サービスシーンが主だ。

こうしてみると、スポーツや音楽、料理グルメなど、他ジャンルには名作といる作品は多々あるが、こと温泉に関しては、温泉そのものが印象的に描かれている作品は、あまり見当たらないといいってもいいだろう。そんななかで、漫画家つげ義春氏の作品には、いわゆる「旅もの」として温泉宿に特化したものがいくつかある。そしてそのどれもが、温泉好きの心をくすぐるのだ。

つげ氏は、昭和12年東京都葛飾区に生まれ。17歳の時に漫画家デビューし、主にマニア向け漫画雑誌「ガロ」に掲載するなか、代表作『ねじ式』が、そのシュールで耽美な芸術的作風で世間の注目となった。「旅もの」作品や旅行記のなかに登場する温泉は、リアルかつ抒情的で、読むもの、とくに温泉好きにとっては、こんな温泉に入りたい、こんな宿に泊まりたい。そんな思いをふつふつと湧き上がらせる。

漫画作品に登場する温泉、湯宿温泉『ゲンセンカン主人』、二岐温泉『二岐渓谷』、玉梨温泉『会津の釣り宿』、蒸の湯温泉『オンドル小屋』、松崎温泉『長八の宿』は、昭和40年代に氏が実際に訪れて、作品のモチーフにしたもの。どの作品にも、鄙び感あふれる素朴な温泉情景が描かれている。

そのほか、イラストとして描かれた、黒湯温泉、北温泉、早戸温泉、木賊温泉などや、旅行記やエッセイに登場する、湯平温泉、網代温泉、下部温泉、養老渓谷温泉、塩川鉱泉、夏油温泉、定義温泉、岩瀬湯本温泉などの描写は、なぜ、この時代に生まれてこなかったのかと思わせるほどに、温泉心の琴線にふれる。

二岐温泉「湯小屋」当時の面影を残す玄関

つげ氏が訪れた温泉は、今や時の流れのなかで環境が変わったり改築されたりして、残念ながらその佇まいや風景の多くが、その面影を残してはいない。それでも、かつての古き良き時代の温泉の原風景を求めて、「つげ温泉」を巡礼する温泉好きたちは後を絶たない。

(温泉呑んべえ)

インバウンド復活

コロナ禍も落ち着き、世界は通常モードに戻り始め、各国間での人の行き来も活発になりだした。

ここ日本においては、相変わらずのマスクだらけで、まだまだその実感は感じにくいが、街に増え始めた外国人の姿を見ると、否が応でもその波を感じる。

友人と呑みに久しぶりに渋谷にでかけた。今や世界的な有名観光スポットとなった、渋谷スクランブル交差点。スマホで撮影しながらニコニコしてスクランブルを何往復もする外国人も、この春になって確実に増えてきている。スクランブル交差点を見下ろせる井の頭線に続くコンコースには、大勢の外国人がガイドの説明を受けている姿も。

自分的にはその反対にある、岡本太郎氏の大作「明日の神話」のほうが素晴らしいと思うのだが、前を行き交う先を急ぐ人たちが素通りするだけで、見向きもされていない。

それにしても、渋谷を闊歩する外国人のほとんどが西洋人。コロナ以前は来日観光客の多くが中国人だったが、彼らはまだ出入国制限があるのだろうか、その数は少ない。

街や観光地のみならず、温泉においてもコロナ以前は中国の人を多く見かけた。群馬の「宝川温泉」などは、混浴大露天風呂が珍しいのか、中国を筆頭に外国人の御用達状態であったが、今はどうなんだろう?

個人的には観光客が多い名の知れた温泉にはあまり行かなくなり、地味だけどお湯がよいとか、少々施設が草臥れていようが、宿の人の目が行き届いた温泉へ好んで行くようになっている。

うわべよりも本質。スクランブル交差点より、明日の神話のように。

(温泉呑んべえ)

ここ日本においては、相変わらずのマスクだらけで、まだまだその実感は感じにくいが、街に増え始めた外国人の姿を見ると、否が応でもその波を感じる。

友人と呑みに久しぶりに渋谷にでかけた。今や世界的な有名観光スポットとなった、渋谷スクランブル交差点。スマホで撮影しながらニコニコしてスクランブルを何往復もする外国人も、この春になって確実に増えてきている。スクランブル交差点を見下ろせる井の頭線に続くコンコースには、大勢の外国人がガイドの説明を受けている姿も。

自分的にはその反対にある、岡本太郎氏の大作「明日の神話」のほうが素晴らしいと思うのだが、前を行き交う先を急ぐ人たちが素通りするだけで、見向きもされていない。

それにしても、渋谷を闊歩する外国人のほとんどが西洋人。コロナ以前は来日観光客の多くが中国人だったが、彼らはまだ出入国制限があるのだろうか、その数は少ない。

街や観光地のみならず、温泉においてもコロナ以前は中国の人を多く見かけた。群馬の「宝川温泉」などは、混浴大露天風呂が珍しいのか、中国を筆頭に外国人の御用達状態であったが、今はどうなんだろう?

個人的には観光客が多い名の知れた温泉にはあまり行かなくなり、地味だけどお湯がよいとか、少々施設が草臥れていようが、宿の人の目が行き届いた温泉へ好んで行くようになっている。

うわべよりも本質。スクランブル交差点より、明日の神話のように。

(温泉呑んべえ)

湯るキャン

山梨市にある「ほったらかし温泉」。1999年に、温泉以外には何もない施設としてオープンした。開設当時に行ったときは、簡易的な掘っ建て小屋風な受付くらしかなく、まさしく、ほったらかされ状態であったが、いつの間にか当時からある湯が「こっちの湯」で、さらに奥にもうひとつ「あっちの湯」、そのほかお休み処や展望テラス、軽食スタンド、売店などが立ち並ぶ、今やほったらかされてない湯に発展している。

標高約700メートルの高台にある露天風呂からの絶景は昔のままで、正面の山並みの向こうには富士山、眼下には甲府盆地という景観が味わえる。泉質はアルカリ性単純温泉で、泉温は湯船によって若干違うが、体感で40度から41度あたり。

あっちの湯の入り口

こっちの湯には、それぞれ7、8人くらいの、ぬるめの「ぬる湯」と少し熱めの「あつ湯」湯船と10数人が入れる岩風呂、それに小ぶりの内湯がある。あっちの湯のほうが広く、20人くらい入れる木造りの浴槽と、その下にこちらも20人くらいが入れる石造りの湯船があって、どちらからも絶景が楽しめる。

あっちの湯には、ほかに中くらいの内湯と広めの洗い場も完備していて体を洗うこともでき、昔は景色を堪能するのが目的のような場所だったが、今やいっぱしの日帰り温泉として機能している。営業時間は日の出の1時間前から午後10時までで、日の出と夜景スポットとしても有名だ。

あっちの湯からの夜景(公式ホームページより)

そんなほったらかし温泉の奥には、いつの間にかキャンプ場ができていて、今や山梨県内でも人気のキャンプ場として知られている。各区画には車乗り入れもでき、けっこうお手軽に利用できるのもいいが、一番の魅力は、ほったらかし温泉と同じく景観。向こうに富士山、下に広がる豆粒のような街並み。今回は、おひとりさま用の「ぼっちサイト」で二泊のキャンプと決め込んだ。

午後14時にチェックインし、まずはテントの設営。そのあともろもろの準備をして、1時間後にようやく一杯。あさり煮の缶詰をバーナーで温めてエビスをぐいっとな。天気もまずまずで、まだまだ冠雪の残る富士山を眺めながらのビール、最高です。

陽も傾き始めたので、徒歩10分弱くらいのほったらかし温泉へ。平日にもかかわらずそこそこの入浴客がいたが、それでも富士山を含む絶景を眺めながら、しばしほっこりだ。夜景も楽しみたいが、今回はキャンプが主なので1時間くらいで引き上げて、夕食の準備にとりかかる。

キャンプの楽しみのひとつは焚き火。暖をとれるだけでなく、ゆらゆらとゆれる炎を見て、パチパチと鳴る音を聞いているだけで癒される。

調理の火力は炭火。今夜の主菜は鳥モツ。モツを直火で焼きながら、ワイン。刻々と夜も更けていき、見上げれば満天の星、といきたいところだったが、月がでてきてそれはかなわなかった。そんなこんなで、キャンプの夜は早い。しばし酒に酔って、就寝とあいなった。

翌日も日がなビールで過ごす。この日は、日の出を見ながらの入浴も、日中の富士山を見ながらの入浴も、夜景を見ながらの入浴も、けっきょくはしなかった。なんせ、1回につき入浴料800円はでかいし、歩いて行くのもかったるい。のんびり風にあたりながら呑んでいると、それだけで温泉につかっているのと同じくらい気持ちいい。

(温泉呑んべえ)

標高約700メートルの高台にある露天風呂からの絶景は昔のままで、正面の山並みの向こうには富士山、眼下には甲府盆地という景観が味わえる。泉質はアルカリ性単純温泉で、泉温は湯船によって若干違うが、体感で40度から41度あたり。

あっちの湯の入り口

こっちの湯には、それぞれ7、8人くらいの、ぬるめの「ぬる湯」と少し熱めの「あつ湯」湯船と10数人が入れる岩風呂、それに小ぶりの内湯がある。あっちの湯のほうが広く、20人くらい入れる木造りの浴槽と、その下にこちらも20人くらいが入れる石造りの湯船があって、どちらからも絶景が楽しめる。

あっちの湯には、ほかに中くらいの内湯と広めの洗い場も完備していて体を洗うこともでき、昔は景色を堪能するのが目的のような場所だったが、今やいっぱしの日帰り温泉として機能している。営業時間は日の出の1時間前から午後10時までで、日の出と夜景スポットとしても有名だ。

あっちの湯からの夜景(公式ホームページより)

そんなほったらかし温泉の奥には、いつの間にかキャンプ場ができていて、今や山梨県内でも人気のキャンプ場として知られている。各区画には車乗り入れもでき、けっこうお手軽に利用できるのもいいが、一番の魅力は、ほったらかし温泉と同じく景観。向こうに富士山、下に広がる豆粒のような街並み。今回は、おひとりさま用の「ぼっちサイト」で二泊のキャンプと決め込んだ。

午後14時にチェックインし、まずはテントの設営。そのあともろもろの準備をして、1時間後にようやく一杯。あさり煮の缶詰をバーナーで温めてエビスをぐいっとな。天気もまずまずで、まだまだ冠雪の残る富士山を眺めながらのビール、最高です。

陽も傾き始めたので、徒歩10分弱くらいのほったらかし温泉へ。平日にもかかわらずそこそこの入浴客がいたが、それでも富士山を含む絶景を眺めながら、しばしほっこりだ。夜景も楽しみたいが、今回はキャンプが主なので1時間くらいで引き上げて、夕食の準備にとりかかる。

キャンプの楽しみのひとつは焚き火。暖をとれるだけでなく、ゆらゆらとゆれる炎を見て、パチパチと鳴る音を聞いているだけで癒される。

調理の火力は炭火。今夜の主菜は鳥モツ。モツを直火で焼きながら、ワイン。刻々と夜も更けていき、見上げれば満天の星、といきたいところだったが、月がでてきてそれはかなわなかった。そんなこんなで、キャンプの夜は早い。しばし酒に酔って、就寝とあいなった。

翌日も日がなビールで過ごす。この日は、日の出を見ながらの入浴も、日中の富士山を見ながらの入浴も、夜景を見ながらの入浴も、けっきょくはしなかった。なんせ、1回につき入浴料800円はでかいし、歩いて行くのもかったるい。のんびり風にあたりながら呑んでいると、それだけで温泉につかっているのと同じくらい気持ちいい。

(温泉呑んべえ)

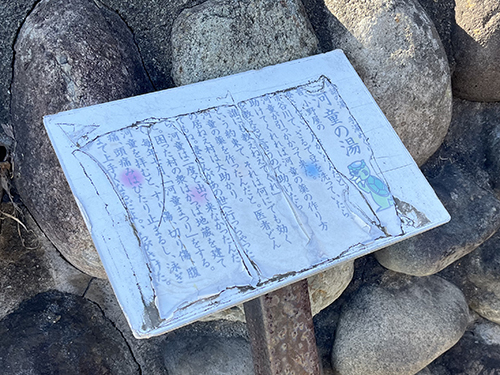

日本昔ばなし?

山梨、特に甲府周辺にあるめぼしい日帰り温泉施設は、わりと行きついくしているが、まだまだ取りこぼしはある。山梨でキャンプをするついでといっちゃなんだけど、そんな一つ、甲州市交流保養センター 「大菩薩の湯」へ立ち寄った。

大菩薩の湯は、甲州市が運営する公共の日帰り温泉施設。塩山から奥多摩方面にぬける国道411号線を10分くらい車で走った高台にあって、内湯と露天風呂をもつ。公式ホームページには「一千万年昔の花崗岩体深部から湧き出た大地の恵み、世界的にも最高級の水素 イオン濃度(pH)10.05の高アルカリ性温泉です」との記述がある。

内湯は20人くらいが入れる広めの浴槽で、多めの湯量が投入されている。循環併用なのか塩素消毒はされているが、匂いはそれほど感じられない。泉質はアルカリ性単純温泉で、湯温は40度くらい。けっこうヌルスベ感がある湯だ。

2人くらいが入れる小ぶりの浴槽には、湯温20度くらいの源泉ががそのまま投入されており、交互浴が気持ちいい。

露天は5人くらいが入れる石造りで眺望はさほどないが、内湯よりややぬるめになっている。

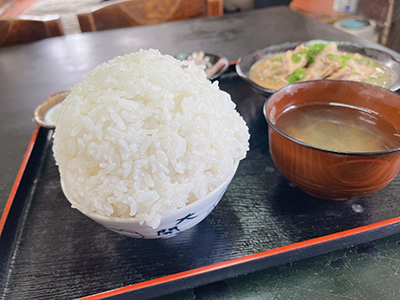

帰りがけに、塩山方面に戻る道にある食堂「花藤食堂」に寄る。この店はむろん味もいいが、デカ盛りで密かに知られているよう。単純に量が多いというか、盛りのバリエーションが豊富。麺類、丼物、定食類のすべてに普通、大盛り、特盛、ヤベ盛りとあり、ラーメンでいうと、1玉、2玉、3玉、4玉と増量されていく。そのほかのご飯物も同じく、段階で量が倍増するといった感じ。

量はいらないので、モツ定の普通盛りを注文。モツ煮と小鉢、味噌汁と漬物が付く、オーソドックスな定食なのだが、ご飯がお茶碗の高さの3倍くらいあって、思わずTVアニメ『日本昔ばなし』の飯だっ!と心の中で叫んでしまった。これで普通盛り? 食べきれるのか?と思ったが、モツ煮が旨くて難なくクリアできた。

隣の席にいた若者2人は、片方が唐揚げ定食でもう片方が味噌ラーメンだったが、長さ10センチくらいの鳥の唐揚げが7、8個にキャベツの千切りが高さ20センチほどの山になって出てきた。しかも、ご飯が丼に器の高さの3倍ほど。これ何盛りなんだろ? 味噌ラーメンは大盛りの様子だが、周囲30センチくらいの丼で、これも見た目のインパクトがすごい。ところで、あの唐揚げ食べきれるのかな?

あとから来た会社員風の人は、カツカレー普通盛りを注文していたが、普通の店の2倍はあった。見ているだけでもう満腹だ。昼時とあって、そのあとも続々とお客さんがやってきたが、大食いというか、単純に食事に来た感じで、お値段も量のわりに普通というか安め。ここはデカ盛りというより、実は味で勝負している?

いやはや、インパクトが大きすぎて、温泉の印象が吹き飛んでしまった。

(温泉呑んべえ)

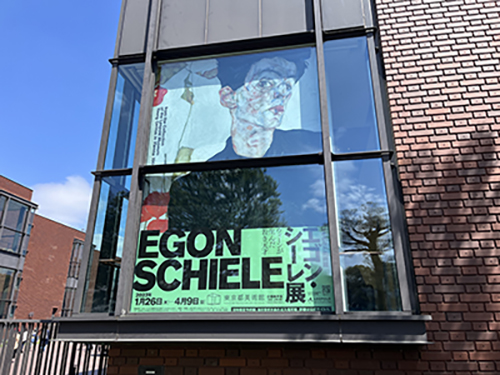

シーレな温泉

桜満開の上野公園にある東京美術館で開催されている「エゴン・シーレ展」へ。

エゴン・シーレは、1890年にオーストリアに生まれ、16歳でウィーン美術アカデミーに入学したのち数々の秀作を発表。象徴主義に基づく独自の耽美的描写で国際的評価を得るも、スペイン風邪に患い28歳で生涯を閉じた、 ウィーンが生んだ若き天才と称される画家である。今回の美術展は、世界有数のシーレ作品のコレクションを有する、レオポルド美術館の所蔵作品とシーレの同時代の画家の作品が展示され、大規模なシーレ展としては30年ぶりの開催となる。

前回の開催時は観ていないが、30年前といえば、1990年代初頭。シーレの作品を初めて知ったのは確か80年代あたりだったが、前回のシーレ展はバブルも終焉して世の中混沌とした時代。空間がずれたようなシーレの描写世界は、さぞ当時の空気とマッチしていたにちがいない。

上野といえば、東京から北方面へ温泉に出かけるとき、鉄道利用だとここが表玄関となる。「上野発の夜行列車降りたときから〜」の唄にあるように、上野は北へ向かう夜行列車の始発駅だった。だったというのも、もはやその夜行列車そのものがないからだ。かつてあった寝台夜行列車、近年では札幌行きの「北斗星」、青森行きの「あけぼの」といった、いわゆるブルートレインや、札幌行きの寝台特急「カシオペア」が全廃になってひさしい。

ガタンコトンと鳴るレール音を子守唄にして、目覚めて朝の眩い光に満ちた駅に降り立つ瞬間は、今思えば別世界に来たような感覚に陥ったものだった。その別世界にある温泉もまた別世界の桃源郷のようで、どこかエゴン・シーレが見ていた世界にも通じる何かがあるように感じる。

なんてのは、適当なこじつけてにすぎないが、あの一夜で世界をリセットするような感覚が味わえた夜行寝台列車は、今や定期運行では山陰や四国方面の温泉に行くとき利用する「サンライズ」しか残ってはいない。とくに、東京駅から出雲市駅までを約12時間かけて夜行運行する「サンライズ出雲」は、異世界温泉に行くにはピッタリ。久しぶりにサンライズ出雲で、鳥取・島根の温泉に行きたくなってきた。

(温泉呑んべえ)

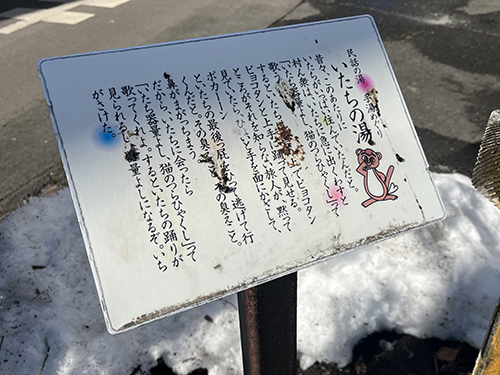

民宿で温泉

那須温泉郷は、那須町にある茶臼岳の山腹に散在する、栃木最古の温泉地。かつて、那須十二湯、那須十一湯とも称された時期もあったが廃業などを経て、現在、那須湯本温泉、新那須温泉、大丸温泉、北温泉、八幡温泉、高雄温泉、三斗小屋温泉の7箇所の温泉地を擁する(おおるりグループから経営が代わった高雄温泉については、リニューアルオープン準備中)。そのほか、那須高原には数多くの温泉宿泊施設が点在する、全国有数の温泉郷である。

鹿の湯(公式ホームページより)

歴史的に一番古い「鹿の湯」があるのが、那須湯本温泉。那須温泉郷のほかの温泉地の多くが一軒宿であるのに対して、宿が密集する温泉街があり、なかでも数が多いのが民宿。民宿といえば、家族経営の小規模の宿泊施設であるが、那須湯本の民宿の大きな特徴は内湯をもたないこと。なかには内湯をもつ宿も数軒あるが、十数軒ある民宿の多くが外の共同湯を利用するという、古き時代の湯治文化の名残りを維持している。

滝の湯

この地区に3つある共同湯のなかで、有名な「鹿の湯」は日帰り客に人気の共同湯だが、民宿街の中心にある「滝の湯」と少しはずれにある「河原の湯」は、いわゆるジモ泉で、組合員限定でしか入ることができない。しかしながら、民宿も組合に所属しているので、民宿の宿泊客は鍵を借りて自由に入るころができる。つまり、宿に風呂がないので内湯が外湯という、きわめて合理的な仕組みになっている。

河原の湯

泉質は基本的に硫黄泉だが源泉が違い、滝の湯が「御所の湯」、河原の湯が「行人の湯」、鹿の湯が「鹿の湯」と「行人の湯」の混合泉で、すべてかけ流し。泉温は、鹿の湯が41度~48度までの6つの湯船(女湯は48度はなし)、滝の湯と河原の湯は、42度から44度ほどに入浴者によって自主調整された、「熱つめ」と「ぬるめ」の2つの湯船がある。そしてそのどれもが、古く鄙びた共同湯の佇まい。ありきたりな温泉宿に慣れていると、こういった昔ながらの湯治スタイルや雰囲気が、新鮮に感じられる。

さて、那須湯本の民宿泊、さらに翌日は秘湯の宿、そして翌々日はプチリゾート温泉と、栃木県内の温泉宿を泊り歩いたのであるが、それはいずれ当サイトの「温泉雑話」に掲載するつもり。

(温泉呑んべえ)

鹿の湯(公式ホームページより)

歴史的に一番古い「鹿の湯」があるのが、那須湯本温泉。那須温泉郷のほかの温泉地の多くが一軒宿であるのに対して、宿が密集する温泉街があり、なかでも数が多いのが民宿。民宿といえば、家族経営の小規模の宿泊施設であるが、那須湯本の民宿の大きな特徴は内湯をもたないこと。なかには内湯をもつ宿も数軒あるが、十数軒ある民宿の多くが外の共同湯を利用するという、古き時代の湯治文化の名残りを維持している。

滝の湯

この地区に3つある共同湯のなかで、有名な「鹿の湯」は日帰り客に人気の共同湯だが、民宿街の中心にある「滝の湯」と少しはずれにある「河原の湯」は、いわゆるジモ泉で、組合員限定でしか入ることができない。しかしながら、民宿も組合に所属しているので、民宿の宿泊客は鍵を借りて自由に入るころができる。つまり、宿に風呂がないので内湯が外湯という、きわめて合理的な仕組みになっている。

河原の湯

泉質は基本的に硫黄泉だが源泉が違い、滝の湯が「御所の湯」、河原の湯が「行人の湯」、鹿の湯が「鹿の湯」と「行人の湯」の混合泉で、すべてかけ流し。泉温は、鹿の湯が41度~48度までの6つの湯船(女湯は48度はなし)、滝の湯と河原の湯は、42度から44度ほどに入浴者によって自主調整された、「熱つめ」と「ぬるめ」の2つの湯船がある。そしてそのどれもが、古く鄙びた共同湯の佇まい。ありきたりな温泉宿に慣れていると、こういった昔ながらの湯治スタイルや雰囲気が、新鮮に感じられる。

さて、那須湯本の民宿泊、さらに翌日は秘湯の宿、そして翌々日はプチリゾート温泉と、栃木県内の温泉宿を泊り歩いたのであるが、それはいずれ当サイトの「温泉雑話」に掲載するつもり。

(温泉呑んべえ)

猿ヶ京なのに猿がない

酔っ払いはピンク色

温泉と酒場は同意語に等しい。どちらも「ええ気分」という意味で。

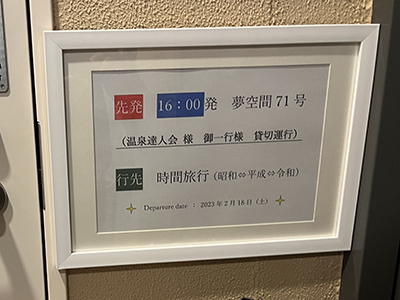

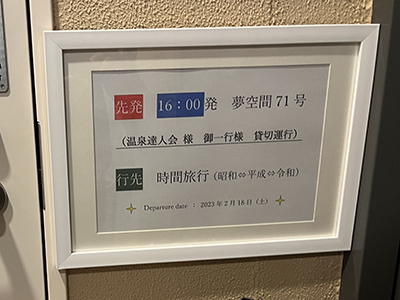

そんなわけで夜な夜なというか、昼な昼なというか、日々呑み歩いているわけだが、達人会のメンバーとも呑み助をロックオンして呑みに行くこともしばしば。で、今宵は都内屈指のピンク色のラブホ街を擁する、鶯谷にくりだした。

メンツは、会の青年部?、お銀さんと助さん格さんとの計4人。ナニこれの水戸黄門だが、まあ違和感はない。日本全国を温泉行脚する強者たちだからね。

まずはお銀さんと先行で「鍵屋」へ。ここは女性のみお断りを未だに堅持している古典酒場。元々は、女だけでいると周囲の男がちょっかいだしたり、それが元で男客同士が揉めたりと、いろいろ面倒なのでできた昔の酒場のしきたりみたいなものだが、今やめったにお目にかかれなくなった。でも、こういう古典酒場を好む女性陣もわきまえたもので、それを踏まえ男女一緒で粋を楽しむ稀有な場所でもある。

凛とした雰囲気の中で徳利を傾けているうちに、助さん格さんも鶯谷入りし、河岸を変えて「ささのや」へ。駅そばの陸橋沿いにある焼き鳥屋で、1本80円(最近10円値上がりしたようだ)。店内のテーブル席でも呑めるが、ここは店外の立ちで呑むのが通。もくもくとあがる焼き鳥の煙を浴びながら(さらに道ゆく人の視線も浴びながら)、焼きあがった焼き鳥をセルフで皿に盛って、夜の空気にあたりながらグイグイ呑む。ここまでいけば、いっぱしの呑んべえといってもいいだろう。

鶯谷といえば、都内屈指のラブホ街ではあるが、安く呑める大衆酒場もあって、なぜだかお忍びカップルよりも酔っ払いのほうが幅をきかせている。この店も立地的にはラブホ地域だが、エロエロというよりはベロベロという言葉がふさわしい。

で、ラブホ街に突入する。まあ、ある程度の年齢を重ねると、こういうピンクな雰囲気も鈍感になるもので、我が物顔で奥に進み、ちょっと怪しい感じの中華屋「東瀛 (とうえい)」へ。ここは朝の9時からやっているので、朝呑み、昼呑みなんでもござれで、安くて旨いとあって夜呑みにも重宝する。ビルの上にはきれいなおねいさんが、体も心もほぐしてくれるマッサージ屋もありいの、客もこの街さながらな雰囲気を醸し出している、鶯谷呑みでははずせないラブ町中華だ。

このあたりまでくると、皆が完全に酔っ払いなので、何を話しているのか、何を呑んでいるのかが曖昧になる時間帯。達人会ってどうよ、なんてちょっと危ない話などを持ちだしたりして、有意義なのか無駄なかわからない時間が過ぎていき、もう10時過ぎか。ラブホ街の中にある裏口から出て、さあ、締めでもう一軒行こう。

鶯谷駅前の迷店「信濃路」。もともと立ち食い蕎麦屋と呑み屋が合体したような酒場で、かつては都内に蒲田、平和島、大森、そしてここ鶯谷と4店舗あったが、今や蒲田と鶯谷だけになってしまった。安くて、酒のつまみメニューが充実していて、蕎麦やカレーなどの締めものもあって、24時間営業でいつ行っても重宝したものだが、コロナ禍以降は23時まで。入って左がカウンター、右がテーブル席だが、テーブルがいっぱいだったので左へ。

いつもはほぼひとり客用のカウンター席を、貸切でほぼ立ち飲み状態。入店と同時にラストオーダー宣言を受け、酒とつまみを怒涛のように注文したあげく皆が酩酊、散開とあいなった。

そんで、何が言いたいかといえば、温泉も酒場も、どちらも「ええ気分」。

(温泉呑んべえ)

伊東に行くなら「○○○!」

伊東にゆくなら「○○○!、でんわはヨイフロ」。伊東を思い浮かべると条件反射のごとく、昔テレビCMで流れていたこのフレーズが頭のなかに流れれてしまう世代ではあるが、にもかかわらず、伊東に行ってもこのホテルを訪れたことは未だない。

伊東といえば伊豆半島屈指の温泉地。源泉数780本、湧出量も毎分34,000リットルで、どちらも国内第3位を誇る。にもかかわらず、近郊にある箱根、熱海、湯河原、修善寺などの有名温泉地の陰に隠れて、いまひとつパッとしない温泉地でもある。

自分もかつては伊豆に行っても素通りしてしまうことが多かったが、街全体がこぢんまりしていて、飲食店もひと通り揃っている。海が近くて釣りもできるし、海鮮物も豊富で旨い。なにより、7箇所の共同湯をじはじめ、源泉50度前後で豊富な湯量の温泉がわいていて、かけ流しが基本。電車でも車でも東京からサクッと行けちゃうとあって、近ごろわりと訪れるようになってしまった。

K'sゲストハウス

これまで「山喜旅館」や「K'sゲストハウス」などに泊まって、夜は街に繰り出すという地元堪能型で楽しんできたが、昨年「山喜旅館」が廃業してしまい、あのぬる〜い湯にもう入れないのかと思うと悲しい。

で、今回は「南伊豆駅」から徒歩5分くらいの所にある旅館、「鈴伝荘」に連泊することにした。

お風呂は露天風呂、大内風呂、小露天風呂、小内風呂の4箇所あって、そのどれもが貸切で利用する。泉質は単純温泉で、かけ流し。湯温はだいたい41度弱から42度強くらいで湯船によって異なる。

広いお風呂をひとりで入れるなんてすこぶる気持ちいいし、客室も多くはないのでいつでもあぶれることもない。館内もリニューアルされてきれいに整っているし、持ち込み自由なので共同ではあるが冷蔵庫もあって、冷えたビールも自前で呑める。中心街からは少々離れてはいるものの、徒歩20分くらいで行け、酒場巡りにも不便しないので、文句のつけようがない。

4箇所のお風呂とビールとを繰り返しているうちに日も暮れて、宿から歩いて10分くらいの所にある共同湯「小川布袋の湯」でひと風呂。伊東にある共同湯のなかでも一番小さく、一番ぬるい。4、5人でいっぱいになるくらいの小ぶりの湯船だけど、近所の人以外は訪れる人が少ないのであまり混まなくて、のんびりできて、伊東の共同湯で一番好きな湯でもある。

湯上りは近くの手打ち蕎麦屋「手打庵」で軽く一杯して、帰りがけに町中華「赤のれん」で、しゅうまいとビール。

翌日の朝風呂は内湯の大きいほうで、朝の光が心地よい。

ここの宿は夕食プランはなくて、朝食付きか素泊まりだけ。でも、素泊まりと朝食付きの差額は500円。しかもけっこう豪華なメニューとあって、朝食をつけない手はない。

午前中は宿のお風呂でうだうだ過ごし、昼に伊藤駅近くの「梅屋旅館」に立ち寄り。

44度強の熱湯のかけ流し。ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物泉。熱い湯にのぼせて10分ともたず。さて、ビールだ。

そういえば、前にこの界隈の場末な呑み屋で呑んだことがある。おかあさんはその当時86歳で、パソコン歴4年なのに株で小金稼ぎをするし、北海道の土地が中国人に買い荒らされているのを危惧するほどの情報通。コロナなんて戦時中を思えば怖くはないと笑う、かいらしいばあちゃんだった。ビール1本とつまみ1品で小一時間二人っきりで話して、会計は700円くらいだ。あの店、どこだっけ? 昼間なので開いてはいないけど、どこだったかわからない。もうやめちゃったのかな。

海岸通から少し入ったところにある、ひっそりとしたお食事処。招き猫が日向ぼっこしている。扉を開けるとすぐに階段があって2階へ。窓ぎわに席をとって、ぼーっと外を眺めていると、おばあちゃんが料理とビールを持って上がってきた。

夜はそこそこの値段はするが、昼には、刺盛り、煮魚、さざえのつぼ焼き、それにご飯と味噌汁、お漬物がついた「ランチ」2000円で一杯できる。外観がボロ屋なので観光客はこないし、ここで一杯するのが伊東の昼の定番だ。

そういえば、会報2022の特集「難易度高めの温泉」にも載せた「源氏湯」。空いている時間が2時間くらいという、限りなくジモ泉のような温泉銭湯がどうなっているかを見にいってみた。張り紙などはなかったが、やっているようには見えなかった。やはり廃業してしまった? 1日の集客が数人程度じゃしかたなかったのかな。

午後は宿のお風呂とビール。夜は南伊東駅近くの「鎌田福禄寿の湯」へ。単純温泉で、伊東の共同湯のなかでもかなり熱く、5分ともたなかった。番台のおばちゃん、「みんな熱いのが好きだから」だそうで、ぬる目の「小川布袋の湯」とはそれほど離れてはいないが、伊東市民は7箇所あるうちの好みの共同湯にあつまっているのであろう。近くの居酒屋「開山荘」で一杯して宿に戻る。

翌朝は、仕事が待っているのですぐに帰路へ。次回は釣りがてら訪れよう。

てなわけで、「伊東に行くなら○○○!」の「○○○」は、自分なりに書き換わっているわけで・・・

(温泉呑んべえ)

伊東といえば伊豆半島屈指の温泉地。源泉数780本、湧出量も毎分34,000リットルで、どちらも国内第3位を誇る。にもかかわらず、近郊にある箱根、熱海、湯河原、修善寺などの有名温泉地の陰に隠れて、いまひとつパッとしない温泉地でもある。

自分もかつては伊豆に行っても素通りしてしまうことが多かったが、街全体がこぢんまりしていて、飲食店もひと通り揃っている。海が近くて釣りもできるし、海鮮物も豊富で旨い。なにより、7箇所の共同湯をじはじめ、源泉50度前後で豊富な湯量の温泉がわいていて、かけ流しが基本。電車でも車でも東京からサクッと行けちゃうとあって、近ごろわりと訪れるようになってしまった。

K'sゲストハウス

これまで「山喜旅館」や「K'sゲストハウス」などに泊まって、夜は街に繰り出すという地元堪能型で楽しんできたが、昨年「山喜旅館」が廃業してしまい、あのぬる〜い湯にもう入れないのかと思うと悲しい。

で、今回は「南伊豆駅」から徒歩5分くらいの所にある旅館、「鈴伝荘」に連泊することにした。

お風呂は露天風呂、大内風呂、小露天風呂、小内風呂の4箇所あって、そのどれもが貸切で利用する。泉質は単純温泉で、かけ流し。湯温はだいたい41度弱から42度強くらいで湯船によって異なる。

広いお風呂をひとりで入れるなんてすこぶる気持ちいいし、客室も多くはないのでいつでもあぶれることもない。館内もリニューアルされてきれいに整っているし、持ち込み自由なので共同ではあるが冷蔵庫もあって、冷えたビールも自前で呑める。中心街からは少々離れてはいるものの、徒歩20分くらいで行け、酒場巡りにも不便しないので、文句のつけようがない。

4箇所のお風呂とビールとを繰り返しているうちに日も暮れて、宿から歩いて10分くらいの所にある共同湯「小川布袋の湯」でひと風呂。伊東にある共同湯のなかでも一番小さく、一番ぬるい。4、5人でいっぱいになるくらいの小ぶりの湯船だけど、近所の人以外は訪れる人が少ないのであまり混まなくて、のんびりできて、伊東の共同湯で一番好きな湯でもある。

湯上りは近くの手打ち蕎麦屋「手打庵」で軽く一杯して、帰りがけに町中華「赤のれん」で、しゅうまいとビール。

翌日の朝風呂は内湯の大きいほうで、朝の光が心地よい。

ここの宿は夕食プランはなくて、朝食付きか素泊まりだけ。でも、素泊まりと朝食付きの差額は500円。しかもけっこう豪華なメニューとあって、朝食をつけない手はない。

午前中は宿のお風呂でうだうだ過ごし、昼に伊藤駅近くの「梅屋旅館」に立ち寄り。

44度強の熱湯のかけ流し。ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物泉。熱い湯にのぼせて10分ともたず。さて、ビールだ。

そういえば、前にこの界隈の場末な呑み屋で呑んだことがある。おかあさんはその当時86歳で、パソコン歴4年なのに株で小金稼ぎをするし、北海道の土地が中国人に買い荒らされているのを危惧するほどの情報通。コロナなんて戦時中を思えば怖くはないと笑う、かいらしいばあちゃんだった。ビール1本とつまみ1品で小一時間二人っきりで話して、会計は700円くらいだ。あの店、どこだっけ? 昼間なので開いてはいないけど、どこだったかわからない。もうやめちゃったのかな。

海岸通から少し入ったところにある、ひっそりとしたお食事処。招き猫が日向ぼっこしている。扉を開けるとすぐに階段があって2階へ。窓ぎわに席をとって、ぼーっと外を眺めていると、おばあちゃんが料理とビールを持って上がってきた。

夜はそこそこの値段はするが、昼には、刺盛り、煮魚、さざえのつぼ焼き、それにご飯と味噌汁、お漬物がついた「ランチ」2000円で一杯できる。外観がボロ屋なので観光客はこないし、ここで一杯するのが伊東の昼の定番だ。

そういえば、会報2022の特集「難易度高めの温泉」にも載せた「源氏湯」。空いている時間が2時間くらいという、限りなくジモ泉のような温泉銭湯がどうなっているかを見にいってみた。張り紙などはなかったが、やっているようには見えなかった。やはり廃業してしまった? 1日の集客が数人程度じゃしかたなかったのかな。

午後は宿のお風呂とビール。夜は南伊東駅近くの「鎌田福禄寿の湯」へ。単純温泉で、伊東の共同湯のなかでもかなり熱く、5分ともたなかった。番台のおばちゃん、「みんな熱いのが好きだから」だそうで、ぬる目の「小川布袋の湯」とはそれほど離れてはいないが、伊東市民は7箇所あるうちの好みの共同湯にあつまっているのであろう。近くの居酒屋「開山荘」で一杯して宿に戻る。

翌朝は、仕事が待っているのですぐに帰路へ。次回は釣りがてら訪れよう。

てなわけで、「伊東に行くなら○○○!」の「○○○」は、自分なりに書き換わっているわけで・・・

(温泉呑んべえ)

時刻表ミュージアム

東京、中央線中野駅前の風景も随分と変わった。以前の開放感ある北口ロータリーは陸橋ができたりして窮屈な感じになったが、中野のもつ都会と庶民的がいい感じに混ざった空気は以前のままだ。サンロード商店街を通り、今やアキバを凌ぐサブカルの聖地ブロードウェイを抜けて、道沿いをしばし歩くと「時刻表ミュージアム」がある。

時刻表ミュージアムは、当会の会員である鈴木哲也さんが、子供のころからかかさず買い続けたJTB時刻表をメインに展示する、自宅併設で開館している私設博物館。今や、マニアックな中野にふさわしい、通好みのスポットとして知られている。そこに、達人会のメンバー三人(タカオジさん、ゆおじさん、すーさん)とともに訪れた。ちなみにJTB時刻表とは、全国の鉄道を始めとした公共交通機関のの時刻表を掲載した、1925年よりから発刊されている月刊誌である。

入場切符には、改札鋏で入場者自らがパンチを入れる。

自宅の一室を利用したといえど、何?この本格的資料館の雰囲気。

816冊(今現在)の時刻表を始め、数々の鉄道アイテム、グッズや資料に関連書籍が、所狭しと展示されている。

鈴木館長(車掌長)から展示内容や開館への思いなどを訊きながら、様々な展示物を観てまわり、ジオラマのなか走る列車を眺めているうちにあっというまの一時間。

鉄ちゃん(鉄マニア)なら垂涎ものだし、鉄ちゃんじゃない自分にとってもとても楽しめた。公式ホームペジから申し込めば、完全予約制で観覧できる。

鈴木館長

「時刻表ミュージアム」ホームページ

中野まで来てそのまま帰れるわけわない。中野には都内でも屈指の呑み屋街がある。かつて中野に住んでいたころによく訪れた「ブリック」。1951年創業の俗にいうトリスバーで、中野には1964年から店を構えていた老舗バー。背筋がピンとしたバーデンダーが物静かにカウンターに立ち、客もそれに見合った呑み方をする、大人の場所だったここも諸事情で2022年4月に閉店。自分もその報にショックを覚えたものだが、なんと復活しているではないか。

元オーナーが以前の雰囲気を壊さないという条件で代替わりという。前よりも明るい照明、カジュアルな雰囲気。料理メニューも増えたが、名物のトリハイの値段は以前と変わらずリーズナブルに提供されている。久しぶりのブッリックは、やや居酒屋ノリには馴染めなかったが、懐かしいひとときをしばし過ごせた。今思えば、ブッリックと双璧をなした中野の伝説級の喫茶店「クラシック」も、残して欲しかったものだ。

(温泉呑んべえ)

時刻表ミュージアムは、当会の会員である鈴木哲也さんが、子供のころからかかさず買い続けたJTB時刻表をメインに展示する、自宅併設で開館している私設博物館。今や、マニアックな中野にふさわしい、通好みのスポットとして知られている。そこに、達人会のメンバー三人(タカオジさん、ゆおじさん、すーさん)とともに訪れた。ちなみにJTB時刻表とは、全国の鉄道を始めとした公共交通機関のの時刻表を掲載した、1925年よりから発刊されている月刊誌である。

入場切符には、改札鋏で入場者自らがパンチを入れる。

自宅の一室を利用したといえど、何?この本格的資料館の雰囲気。

816冊(今現在)の時刻表を始め、数々の鉄道アイテム、グッズや資料に関連書籍が、所狭しと展示されている。

鈴木館長(車掌長)から展示内容や開館への思いなどを訊きながら、様々な展示物を観てまわり、ジオラマのなか走る列車を眺めているうちにあっというまの一時間。

鉄ちゃん(鉄マニア)なら垂涎ものだし、鉄ちゃんじゃない自分にとってもとても楽しめた。公式ホームペジから申し込めば、完全予約制で観覧できる。

鈴木館長

「時刻表ミュージアム」ホームページ

中野まで来てそのまま帰れるわけわない。中野には都内でも屈指の呑み屋街がある。かつて中野に住んでいたころによく訪れた「ブリック」。1951年創業の俗にいうトリスバーで、中野には1964年から店を構えていた老舗バー。背筋がピンとしたバーデンダーが物静かにカウンターに立ち、客もそれに見合った呑み方をする、大人の場所だったここも諸事情で2022年4月に閉店。自分もその報にショックを覚えたものだが、なんと復活しているではないか。

元オーナーが以前の雰囲気を壊さないという条件で代替わりという。前よりも明るい照明、カジュアルな雰囲気。料理メニューも増えたが、名物のトリハイの値段は以前と変わらずリーズナブルに提供されている。久しぶりのブッリックは、やや居酒屋ノリには馴染めなかったが、懐かしいひとときをしばし過ごせた。今思えば、ブッリックと双璧をなした中野の伝説級の喫茶店「クラシック」も、残して欲しかったものだ。

(温泉呑んべえ)

何十年ぶりかの浅草演芸

当会の元会員でもある、いなせ家半七師匠が、「浅草演芸ホール」にかかっている「五代目 春風亭柳朝 三十三回忌追善興行」に出演するので行ってみた。浅草で演芸鑑賞なんて、何十年ぶりだろうか。半七さんは、五代目 春風亭柳朝師匠のお弟子さんだったということで、当日は柳朝師匠ゆかりの演者が二十数人、時間も朝11時40分から夕方の16時半までみっちり演じる。

浅草といえば、昼呑みスポットでもある。午後3時。さすがに三時間も観続けていると、心はすでに呑みモードにシフト。仲入りで離脱して近くにある「水口食堂」へ。

正式には、食事処・酒肴「水口」が店名なのだが、水口食堂が通り名として定着している。食堂という名ではあるが、実際のところは呑んべえの巣窟。朝10時から開いているので、浅草界隈の昼呑みの聖地でもある。浅草には「神谷バー」やホッピー通りなどもあって、昼呑みにはことかかない。

まずは、赤星と湯豆腐でひと息。一時間半ばかりうだうだ呑んで、そろそろ寄席も終演の時間か。自分にとっての仲入り後は、酒演といったわけだ。

浅草の中心街から少し離れた裏道にある「シナノヤ」。いわゆる角打ちってやつ。浅草で角打ちといえば、創業130年の酒屋「四方酒店」で何度か呑んだことはあるが、ここは初めて。店の中というか、隅に倉庫の片隅といった雰囲気の呑み所があって、隠れて呑んでいるような妙な背徳感がある。

角ハイボール(350ml缶)で、しばし。さて、帰ろうかと駅までの道すがら、ええ感じの中華屋がある。

「生駒軒」。見るからにこれぞ地元密着型の町中華といった店構え。思わず吸い込まれて、餃子にビール中瓶。

今度こその帰り道、そういえばあそこはどうなってるのだろうと「浅草地下街」をのぞいてみたら、雰囲気はあいかわらずのディープスポット。ただ、何度か呑んだ「おにぎり酒処 たんぼ」や「亀寿司」、そのほか怪しい雰囲気のタイ料理屋をはじめ、何店かがなくなっていたり、別の店に様変わりしていた。どうやら、ここも新宿のゴールデン街や思い出横丁と同じく、若い世代のオーナーが店開きしているようだ。古い店がなくなっていくのは寂しい気もするが、こうして昔ながらの雰囲気が残っていくのはうれしい。

なんせ、1955年から当時の姿で生き延びているのだから。

(温泉呑んべえ)

酒場with温泉(仙台)

東北地方の温泉旅に行くとき、東京への帰路で仙台を通る場合は、途中下車をして必ず寄る酒場がある。その名は「源氏」。仙台のみならず名が知られる名酒場である。

路地奥にひっそりとあるその酒場は落ち着いた木調で、電球色の灯りがうっすらとともる店内はそれほど広くはなく、詰めて20人ほどが座れるコの字カウンターのみ。口開け前から人が並び、およそ20人くらいが並んでいれば、一時間くらいは待たなければ呑めない。

お酒はビールと日本酒が四種類のみ。日本酒はひとり4杯までで、まず漬物が供され、1杯ずつに酒のつまみが付く。1杯目は酢の物、2杯目がやっこ豆腐。3杯目が刺身の小皿、そして4杯目がおでんかみそ汁となる。日本酒1杯が900から1100円なので、3杯呑むとだいたい3000円くらい。

まさしく大人の隠れ家的酒場の源氏であったが、ネット情報があふれてもはや隠れてはいない。年配の常連さんが多かった客層も、近ごろは若い人が増え、そのぶん騒がしくなって(元気ともいう)、以前の凛とした雰囲気はなくなってきている。まあ、自分も若かったときもあるので文句などないが、この雰囲気を守っていくのも次世代の呑んべえである若人の努めだ。

それでも、いつ訪れてもテキパキとしきる着物姿が艶やかなおかみさんがいる限り、この酒場は安泰にちがいない。

(温泉呑んべえ)

山形最古の佇まい

山形県内に現存する最古の旅館建築物といわれる、瀬見温泉「喜至楼」に泊まる。いかにも保存してますって感じじゃない、旬な雰囲気。いいです。

部屋は昔ながらの本館の角部屋。これはくつろげそうだ。

明治元年の雰囲気を残す本館玄関、薄暗い廊下や階段、タイル張りの洗面所、鄙び感漂う炊事場などなど、館内は随所に古めかしさがにじみ出た造りが点在している。

風呂は円形のローマ式千人風呂、併設のあたたまり湯、別館浴場。貸切風呂もあるが、今はお湯がたまっていない。

(公式ホームページより)

外湯は共同湯の「せみの湯」。とりたてて特徴はないけど、一応ね。あとは、川沿いに「薬研湯」がある。こちらは対岸から丸見えの「難易度高めの温泉」だ。せっかくなのでいきおいで入ったが、お湯が熱いところと冷たいところが混在していて、肩までつかれる場所がほぼなかったので、寝そべるようにとりあえず湯につかって速攻で離脱。

夕食なしにしたので、上野駅で買ってきた惣菜をつまみにして部屋でのんびり。これはこれで酒呑みにはいいもんだ。

(温泉呑んべえ)

部屋は昔ながらの本館の角部屋。これはくつろげそうだ。

明治元年の雰囲気を残す本館玄関、薄暗い廊下や階段、タイル張りの洗面所、鄙び感漂う炊事場などなど、館内は随所に古めかしさがにじみ出た造りが点在している。

風呂は円形のローマ式千人風呂、併設のあたたまり湯、別館浴場。貸切風呂もあるが、今はお湯がたまっていない。

(公式ホームページより)

外湯は共同湯の「せみの湯」。とりたてて特徴はないけど、一応ね。あとは、川沿いに「薬研湯」がある。こちらは対岸から丸見えの「難易度高めの温泉」だ。せっかくなのでいきおいで入ったが、お湯が熱いところと冷たいところが混在していて、肩までつかれる場所がほぼなかったので、寝そべるようにとりあえず湯につかって速攻で離脱。

夕食なしにしたので、上野駅で買ってきた惣菜をつまみにして部屋でのんびり。これはこれで酒呑みにはいいもんだ。

(温泉呑んべえ)

素通り絶品ラーメン

茨城県水戸市から会津若松市に至る国道118号線は、二岐温泉や岩瀬湯本温泉に向かうときに通る、主要幹線道路だ。国道から二岐温泉に向かう分岐から西に車で10分ほどの場所に、ポツンと1軒の食堂がある。それが「羽鳥食堂」。

ほとんどの人が素通りをし、それが食堂があることもわからないほどの地味な佇まい。そんな空気のような食堂、でもそういう地味さがたまらない人種にとっては、目をとめざるをえない雰囲気を醸し出している。

二岐温泉に行く道で見つけ、帰りには必ず立ち寄ろうと心に決めた。今、食事すると宿での夕食に差し支えるので、後ろ髪をひかれる思いで「大丸あすなろ荘」へ向う。明日、やってるかな? やってるといいのだが・・ そんな思いを胸に温泉につかるのもどうかと思うが、温泉旅の醍醐味はなにも湯だけではない。こういう自分なりのオプションが格別でもあるのだ。

翌日、チェックアウトを済ませ帰路につく。前方には赤い幟が見え、車を店の手前の路肩に停める。時間は午前10時半をすぎたあたり。ちょうど店主らしき人が出てきて、暖簾をかけた。やった! 店内はそう広くはないが、四人がけのテーブルが何卓か並んでいて、安普請だけど掃除もわりと行き届いている。食堂メニューがいくつか並んでいるけれど、店主はラーメンならできますとポツリ。

ラーメンで十分だ。なにせ今朝は宿でそこそこ豪勢な朝食をとってまだ間もない。お腹はまだ空いていいるわけでもないが、どうしてもここで食事がしたかったので、ラーメンくらいしか無理かもしれない。店内の奥には薪ストーブが鎮座してて、そのうえに鍋があり、どうやらここでラーメーンスープを温めているようだ。

ほどなく提供されたラーメンは、いたってシンプル。でも、見るからによくある食堂の醤油ラーメンではない。スープを口に含むと濃厚な味わい。豚こつ? いや、それほど臭みはないが、店主に聞くと鳥こつ醤油という。なるほど、すっきりとしたうえに濃い味わいが中太ちじれ麺にからんで、これは旨い。まさか、こんなところでこんな旨いラーメンに出くわすとは思わなかった。

ごちさそうさまでした。店主とひと時世間話をしておいとま。食べログにも載ってない店だけど、Googleマップの口コミにはこんなコメントが残っていた。「日本一まずい。買ってきた喜多方ラーメンに魚醤油を使ったというラーメン」。そうなのか? 喜多方ラーメンだと醤油系なんだけど?? 味覚は人それぞれだが、こうも感想が違うとは。それとも自分がバカ舌なのか・・・ まあ、仮にそうだったとしても自分が美味しいと思えたなら、それはそれでいい。なにせ、こういったジミ系の食堂が大好きなのだから。

(温泉呑んべえ)

ほとんどの人が素通りをし、それが食堂があることもわからないほどの地味な佇まい。そんな空気のような食堂、でもそういう地味さがたまらない人種にとっては、目をとめざるをえない雰囲気を醸し出している。

二岐温泉に行く道で見つけ、帰りには必ず立ち寄ろうと心に決めた。今、食事すると宿での夕食に差し支えるので、後ろ髪をひかれる思いで「大丸あすなろ荘」へ向う。明日、やってるかな? やってるといいのだが・・ そんな思いを胸に温泉につかるのもどうかと思うが、温泉旅の醍醐味はなにも湯だけではない。こういう自分なりのオプションが格別でもあるのだ。

翌日、チェックアウトを済ませ帰路につく。前方には赤い幟が見え、車を店の手前の路肩に停める。時間は午前10時半をすぎたあたり。ちょうど店主らしき人が出てきて、暖簾をかけた。やった! 店内はそう広くはないが、四人がけのテーブルが何卓か並んでいて、安普請だけど掃除もわりと行き届いている。食堂メニューがいくつか並んでいるけれど、店主はラーメンならできますとポツリ。

ラーメンで十分だ。なにせ今朝は宿でそこそこ豪勢な朝食をとってまだ間もない。お腹はまだ空いていいるわけでもないが、どうしてもここで食事がしたかったので、ラーメンくらいしか無理かもしれない。店内の奥には薪ストーブが鎮座してて、そのうえに鍋があり、どうやらここでラーメーンスープを温めているようだ。

ほどなく提供されたラーメンは、いたってシンプル。でも、見るからによくある食堂の醤油ラーメンではない。スープを口に含むと濃厚な味わい。豚こつ? いや、それほど臭みはないが、店主に聞くと鳥こつ醤油という。なるほど、すっきりとしたうえに濃い味わいが中太ちじれ麺にからんで、これは旨い。まさか、こんなところでこんな旨いラーメンに出くわすとは思わなかった。

ごちさそうさまでした。店主とひと時世間話をしておいとま。食べログにも載ってない店だけど、Googleマップの口コミにはこんなコメントが残っていた。「日本一まずい。買ってきた喜多方ラーメンに魚醤油を使ったというラーメン」。そうなのか? 喜多方ラーメンだと醤油系なんだけど?? 味覚は人それぞれだが、こうも感想が違うとは。それとも自分がバカ舌なのか・・・ まあ、仮にそうだったとしても自分が美味しいと思えたなら、それはそれでいい。なにせ、こういったジミ系の食堂が大好きなのだから。

(温泉呑んべえ)

ぶらっと温泉

ふと、または、いきなり、はたまた、ぶらっと温泉に行きたい瞬間がある。そんなときに閑だったら、気力と体力があったら、二日酔いでなかったら、行っちゃうしょ温泉へ。そういうことで近場でさくっと行けそうな温泉を探して、前日予約で温泉へ向かった。

自宅からは車で軽く行けば着くような温泉は、東京近郊にはそう多くはない。そりゃ箱根まで行けばなんとかなるし、ちょっと足を伸ばせば伊豆だってあるが、そういう感じじゃない。そう、ぶらっと行くにはそれなりの作法もある。

まず、いきなりでも予約が取れる、そんなに客がいるわけでもない、意気込んで泊まるほどの宿でもない。そう、言って見れば「ジミ泉」がちょうどいい。

そんなわけで、七沢温泉「福元館」。ドアtoドアで約一時間半。ひとり泊は食事付きを受け付けていないようなので、素泊まり。安政年間1856年創業で、作家の小林多喜二氏が昭和6年に逗留し、小説『オルグ』を執筆した当時の部屋もあるという、由緒ある?宿だが、自分的にはジミ泉の範疇だ。

お風呂は小ぶりの内湯と露天風呂、それに大浴場ともども男女入れ替え制。pH9.90で強アルカリ性ということだが、それ、普通のアルカリ性ではないのかい。ま、いいか。

風呂上がりは部屋でビール、ビール、ビール。近ごろは布団が予め強いてあるので、すぐにゴロンだ。

夕食は10分ほど歩いて寿司屋へ。完全呑みモードに突入。

翌朝はアヒルさんが鎮座する大浴場で、チェックアウトまで過ごす。

帰りに大衆食堂で昼食。その名は「キリン食堂」。名前だけでもそそられるのに、この外観、たまりません。

メニューには丼物、麺類、ほか野菜炒めなどの一品が数点。ビールは当然のごとくキリン。しかし、車なので呑めない。ハムエッグで一杯してーっ。

ここは、我慢のまんまるオムライス。

(温泉呑んべえ)

自宅からは車で軽く行けば着くような温泉は、東京近郊にはそう多くはない。そりゃ箱根まで行けばなんとかなるし、ちょっと足を伸ばせば伊豆だってあるが、そういう感じじゃない。そう、ぶらっと行くにはそれなりの作法もある。

まず、いきなりでも予約が取れる、そんなに客がいるわけでもない、意気込んで泊まるほどの宿でもない。そう、言って見れば「ジミ泉」がちょうどいい。

そんなわけで、七沢温泉「福元館」。ドアtoドアで約一時間半。ひとり泊は食事付きを受け付けていないようなので、素泊まり。安政年間1856年創業で、作家の小林多喜二氏が昭和6年に逗留し、小説『オルグ』を執筆した当時の部屋もあるという、由緒ある?宿だが、自分的にはジミ泉の範疇だ。

お風呂は小ぶりの内湯と露天風呂、それに大浴場ともども男女入れ替え制。pH9.90で強アルカリ性ということだが、それ、普通のアルカリ性ではないのかい。ま、いいか。

風呂上がりは部屋でビール、ビール、ビール。近ごろは布団が予め強いてあるので、すぐにゴロンだ。

夕食は10分ほど歩いて寿司屋へ。完全呑みモードに突入。

翌朝はアヒルさんが鎮座する大浴場で、チェックアウトまで過ごす。

帰りに大衆食堂で昼食。その名は「キリン食堂」。名前だけでもそそられるのに、この外観、たまりません。

メニューには丼物、麺類、ほか野菜炒めなどの一品が数点。ビールは当然のごとくキリン。しかし、車なので呑めない。ハムエッグで一杯してーっ。

ここは、我慢のまんまるオムライス。

(温泉呑んべえ)