日本昔ばなし?

山梨、特に甲府周辺にあるめぼしい日帰り温泉施設は、わりと行きついくしているが、まだまだ取りこぼしはある。山梨でキャンプをするついでといっちゃなんだけど、そんな一つ、甲州市交流保養センター 「大菩薩の湯」へ立ち寄った。

大菩薩の湯は、甲州市が運営する公共の日帰り温泉施設。塩山から奥多摩方面にぬける国道411号線を10分くらい車で走った高台にあって、内湯と露天風呂をもつ。公式ホームページには「一千万年昔の花崗岩体深部から湧き出た大地の恵み、世界的にも最高級の水素 イオン濃度(pH)10.05の高アルカリ性温泉です」との記述がある。

内湯は20人くらいが入れる広めの浴槽で、多めの湯量が投入されている。循環併用なのか塩素消毒はされているが、匂いはそれほど感じられない。泉質はアルカリ性単純温泉で、湯温は40度くらい。けっこうヌルスベ感がある湯だ。

2人くらいが入れる小ぶりの浴槽には、湯温20度くらいの源泉ががそのまま投入されており、交互浴が気持ちいい。

露天は5人くらいが入れる石造りで眺望はさほどないが、内湯よりややぬるめになっている。

帰りがけに、塩山方面に戻る道にある食堂「花藤食堂」に寄る。この店はむろん味もいいが、デカ盛りで密かに知られているよう。単純に量が多いというか、盛りのバリエーションが豊富。麺類、丼物、定食類のすべてに普通、大盛り、特盛、ヤベ盛りとあり、ラーメンでいうと、1玉、2玉、3玉、4玉と増量されていく。そのほかのご飯物も同じく、段階で量が倍増するといった感じ。

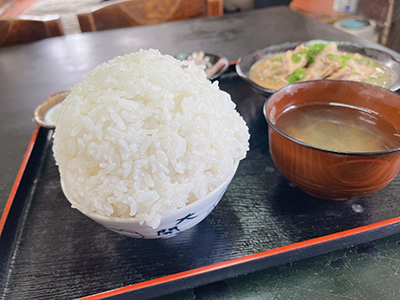

量はいらないので、モツ定の普通盛りを注文。モツ煮と小鉢、味噌汁と漬物が付く、オーソドックスな定食なのだが、ご飯がお茶碗の高さの3倍くらいあって、思わずTVアニメ『日本昔ばなし』の飯だっ!と心の中で叫んでしまった。これで普通盛り? 食べきれるのか?と思ったが、モツ煮が旨くて難なくクリアできた。

隣の席にいた若者2人は、片方が唐揚げ定食でもう片方が味噌ラーメンだったが、長さ10センチくらいの鳥の唐揚げが7、8個にキャベツの千切りが高さ20センチほどの山になって出てきた。しかも、ご飯が丼に器の高さの3倍ほど。これ何盛りなんだろ? 味噌ラーメンは大盛りの様子だが、周囲30センチくらいの丼で、これも見た目のインパクトがすごい。ところで、あの唐揚げ食べきれるのかな?

あとから来た会社員風の人は、カツカレー普通盛りを注文していたが、普通の店の2倍はあった。見ているだけでもう満腹だ。昼時とあって、そのあとも続々とお客さんがやってきたが、大食いというか、単純に食事に来た感じで、お値段も量のわりに普通というか安め。ここはデカ盛りというより、実は味で勝負している?

いやはや、インパクトが大きすぎて、温泉の印象が吹き飛んでしまった。

(温泉呑んべえ)

民宿で温泉

那須温泉郷は、那須町にある茶臼岳の山腹に散在する、栃木最古の温泉地。かつて、那須十二湯、那須十一湯とも称された時期もあったが廃業などを経て、現在、那須湯本温泉、新那須温泉、大丸温泉、北温泉、八幡温泉、高雄温泉、三斗小屋温泉の7箇所の温泉地を擁する(おおるりグループから経営が代わった高雄温泉については、リニューアルオープン準備中)。そのほか、那須高原には数多くの温泉宿泊施設が点在する、全国有数の温泉郷である。

鹿の湯(公式ホームページより)

歴史的に一番古い「鹿の湯」があるのが、那須湯本温泉。那須温泉郷のほかの温泉地の多くが一軒宿であるのに対して、宿が密集する温泉街があり、なかでも数が多いのが民宿。民宿といえば、家族経営の小規模の宿泊施設であるが、那須湯本の民宿の大きな特徴は内湯をもたないこと。なかには内湯をもつ宿も数軒あるが、十数軒ある民宿の多くが外の共同湯を利用するという、古き時代の湯治文化の名残りを維持している。

滝の湯

この地区に3つある共同湯のなかで、有名な「鹿の湯」は日帰り客に人気の共同湯だが、民宿街の中心にある「滝の湯」と少しはずれにある「河原の湯」は、いわゆるジモ泉で、組合員限定でしか入ることができない。しかしながら、民宿も組合に所属しているので、民宿の宿泊客は鍵を借りて自由に入るころができる。つまり、宿に風呂がないので内湯が外湯という、きわめて合理的な仕組みになっている。

河原の湯

泉質は基本的に硫黄泉だが源泉が違い、滝の湯が「御所の湯」、河原の湯が「行人の湯」、鹿の湯が「鹿の湯」と「行人の湯」の混合泉で、すべてかけ流し。泉温は、鹿の湯が41度~48度までの6つの湯船(女湯は48度はなし)、滝の湯と河原の湯は、42度から44度ほどに入浴者によって自主調整された、「熱つめ」と「ぬるめ」の2つの湯船がある。そしてそのどれもが、古く鄙びた共同湯の佇まい。ありきたりな温泉宿に慣れていると、こういった昔ながらの湯治スタイルや雰囲気が、新鮮に感じられる。

さて、那須湯本の民宿泊、さらに翌日は秘湯の宿、そして翌々日はプチリゾート温泉と、栃木県内の温泉宿を泊り歩いたのであるが、それはいずれ当サイトの「温泉雑話」に掲載するつもり。

(温泉呑んべえ)

鹿の湯(公式ホームページより)

歴史的に一番古い「鹿の湯」があるのが、那須湯本温泉。那須温泉郷のほかの温泉地の多くが一軒宿であるのに対して、宿が密集する温泉街があり、なかでも数が多いのが民宿。民宿といえば、家族経営の小規模の宿泊施設であるが、那須湯本の民宿の大きな特徴は内湯をもたないこと。なかには内湯をもつ宿も数軒あるが、十数軒ある民宿の多くが外の共同湯を利用するという、古き時代の湯治文化の名残りを維持している。

滝の湯

この地区に3つある共同湯のなかで、有名な「鹿の湯」は日帰り客に人気の共同湯だが、民宿街の中心にある「滝の湯」と少しはずれにある「河原の湯」は、いわゆるジモ泉で、組合員限定でしか入ることができない。しかしながら、民宿も組合に所属しているので、民宿の宿泊客は鍵を借りて自由に入るころができる。つまり、宿に風呂がないので内湯が外湯という、きわめて合理的な仕組みになっている。

河原の湯

泉質は基本的に硫黄泉だが源泉が違い、滝の湯が「御所の湯」、河原の湯が「行人の湯」、鹿の湯が「鹿の湯」と「行人の湯」の混合泉で、すべてかけ流し。泉温は、鹿の湯が41度~48度までの6つの湯船(女湯は48度はなし)、滝の湯と河原の湯は、42度から44度ほどに入浴者によって自主調整された、「熱つめ」と「ぬるめ」の2つの湯船がある。そしてそのどれもが、古く鄙びた共同湯の佇まい。ありきたりな温泉宿に慣れていると、こういった昔ながらの湯治スタイルや雰囲気が、新鮮に感じられる。

さて、那須湯本の民宿泊、さらに翌日は秘湯の宿、そして翌々日はプチリゾート温泉と、栃木県内の温泉宿を泊り歩いたのであるが、それはいずれ当サイトの「温泉雑話」に掲載するつもり。

(温泉呑んべえ)

伊東に行くなら「○○○!」

伊東にゆくなら「○○○!、でんわはヨイフロ」。伊東を思い浮かべると条件反射のごとく、昔テレビCMで流れていたこのフレーズが頭のなかに流れれてしまう世代ではあるが、にもかかわらず、伊東に行ってもこのホテルを訪れたことは未だない。

伊東といえば伊豆半島屈指の温泉地。源泉数780本、湧出量も毎分34,000リットルで、どちらも国内第3位を誇る。にもかかわらず、近郊にある箱根、熱海、湯河原、修善寺などの有名温泉地の陰に隠れて、いまひとつパッとしない温泉地でもある。

自分もかつては伊豆に行っても素通りしてしまうことが多かったが、街全体がこぢんまりしていて、飲食店もひと通り揃っている。海が近くて釣りもできるし、海鮮物も豊富で旨い。なにより、7箇所の共同湯をじはじめ、源泉50度前後で豊富な湯量の温泉がわいていて、かけ流しが基本。電車でも車でも東京からサクッと行けちゃうとあって、近ごろわりと訪れるようになってしまった。

K'sゲストハウス

これまで「山喜旅館」や「K'sゲストハウス」などに泊まって、夜は街に繰り出すという地元堪能型で楽しんできたが、昨年「山喜旅館」が廃業してしまい、あのぬる〜い湯にもう入れないのかと思うと悲しい。

で、今回は「南伊豆駅」から徒歩5分くらいの所にある旅館、「鈴伝荘」に連泊することにした。

お風呂は露天風呂、大内風呂、小露天風呂、小内風呂の4箇所あって、そのどれもが貸切で利用する。泉質は単純温泉で、かけ流し。湯温はだいたい41度弱から42度強くらいで湯船によって異なる。

広いお風呂をひとりで入れるなんてすこぶる気持ちいいし、客室も多くはないのでいつでもあぶれることもない。館内もリニューアルされてきれいに整っているし、持ち込み自由なので共同ではあるが冷蔵庫もあって、冷えたビールも自前で呑める。中心街からは少々離れてはいるものの、徒歩20分くらいで行け、酒場巡りにも不便しないので、文句のつけようがない。

4箇所のお風呂とビールとを繰り返しているうちに日も暮れて、宿から歩いて10分くらいの所にある共同湯「小川布袋の湯」でひと風呂。伊東にある共同湯のなかでも一番小さく、一番ぬるい。4、5人でいっぱいになるくらいの小ぶりの湯船だけど、近所の人以外は訪れる人が少ないのであまり混まなくて、のんびりできて、伊東の共同湯で一番好きな湯でもある。

湯上りは近くの手打ち蕎麦屋「手打庵」で軽く一杯して、帰りがけに町中華「赤のれん」で、しゅうまいとビール。

翌日の朝風呂は内湯の大きいほうで、朝の光が心地よい。

ここの宿は夕食プランはなくて、朝食付きか素泊まりだけ。でも、素泊まりと朝食付きの差額は500円。しかもけっこう豪華なメニューとあって、朝食をつけない手はない。

午前中は宿のお風呂でうだうだ過ごし、昼に伊藤駅近くの「梅屋旅館」に立ち寄り。

44度強の熱湯のかけ流し。ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物泉。熱い湯にのぼせて10分ともたず。さて、ビールだ。

そういえば、前にこの界隈の場末な呑み屋で呑んだことがある。おかあさんはその当時86歳で、パソコン歴4年なのに株で小金稼ぎをするし、北海道の土地が中国人に買い荒らされているのを危惧するほどの情報通。コロナなんて戦時中を思えば怖くはないと笑う、かいらしいばあちゃんだった。ビール1本とつまみ1品で小一時間二人っきりで話して、会計は700円くらいだ。あの店、どこだっけ? 昼間なので開いてはいないけど、どこだったかわからない。もうやめちゃったのかな。

海岸通から少し入ったところにある、ひっそりとしたお食事処。招き猫が日向ぼっこしている。扉を開けるとすぐに階段があって2階へ。窓ぎわに席をとって、ぼーっと外を眺めていると、おばあちゃんが料理とビールを持って上がってきた。

夜はそこそこの値段はするが、昼には、刺盛り、煮魚、さざえのつぼ焼き、それにご飯と味噌汁、お漬物がついた「ランチ」2000円で一杯できる。外観がボロ屋なので観光客はこないし、ここで一杯するのが伊東の昼の定番だ。

そういえば、会報2022の特集「難易度高めの温泉」にも載せた「源氏湯」。空いている時間が2時間くらいという、限りなくジモ泉のような温泉銭湯がどうなっているかを見にいってみた。張り紙などはなかったが、やっているようには見えなかった。やはり廃業してしまった? 1日の集客が数人程度じゃしかたなかったのかな。

午後は宿のお風呂とビール。夜は南伊東駅近くの「鎌田福禄寿の湯」へ。単純温泉で、伊東の共同湯のなかでもかなり熱く、5分ともたなかった。番台のおばちゃん、「みんな熱いのが好きだから」だそうで、ぬる目の「小川布袋の湯」とはそれほど離れてはいないが、伊東市民は7箇所あるうちの好みの共同湯にあつまっているのであろう。近くの居酒屋「開山荘」で一杯して宿に戻る。

翌朝は、仕事が待っているのですぐに帰路へ。次回は釣りがてら訪れよう。

てなわけで、「伊東に行くなら○○○!」の「○○○」は、自分なりに書き換わっているわけで・・・

(温泉呑んべえ)

伊東といえば伊豆半島屈指の温泉地。源泉数780本、湧出量も毎分34,000リットルで、どちらも国内第3位を誇る。にもかかわらず、近郊にある箱根、熱海、湯河原、修善寺などの有名温泉地の陰に隠れて、いまひとつパッとしない温泉地でもある。

自分もかつては伊豆に行っても素通りしてしまうことが多かったが、街全体がこぢんまりしていて、飲食店もひと通り揃っている。海が近くて釣りもできるし、海鮮物も豊富で旨い。なにより、7箇所の共同湯をじはじめ、源泉50度前後で豊富な湯量の温泉がわいていて、かけ流しが基本。電車でも車でも東京からサクッと行けちゃうとあって、近ごろわりと訪れるようになってしまった。

K'sゲストハウス

これまで「山喜旅館」や「K'sゲストハウス」などに泊まって、夜は街に繰り出すという地元堪能型で楽しんできたが、昨年「山喜旅館」が廃業してしまい、あのぬる〜い湯にもう入れないのかと思うと悲しい。

で、今回は「南伊豆駅」から徒歩5分くらいの所にある旅館、「鈴伝荘」に連泊することにした。

お風呂は露天風呂、大内風呂、小露天風呂、小内風呂の4箇所あって、そのどれもが貸切で利用する。泉質は単純温泉で、かけ流し。湯温はだいたい41度弱から42度強くらいで湯船によって異なる。

広いお風呂をひとりで入れるなんてすこぶる気持ちいいし、客室も多くはないのでいつでもあぶれることもない。館内もリニューアルされてきれいに整っているし、持ち込み自由なので共同ではあるが冷蔵庫もあって、冷えたビールも自前で呑める。中心街からは少々離れてはいるものの、徒歩20分くらいで行け、酒場巡りにも不便しないので、文句のつけようがない。

4箇所のお風呂とビールとを繰り返しているうちに日も暮れて、宿から歩いて10分くらいの所にある共同湯「小川布袋の湯」でひと風呂。伊東にある共同湯のなかでも一番小さく、一番ぬるい。4、5人でいっぱいになるくらいの小ぶりの湯船だけど、近所の人以外は訪れる人が少ないのであまり混まなくて、のんびりできて、伊東の共同湯で一番好きな湯でもある。

湯上りは近くの手打ち蕎麦屋「手打庵」で軽く一杯して、帰りがけに町中華「赤のれん」で、しゅうまいとビール。

翌日の朝風呂は内湯の大きいほうで、朝の光が心地よい。

ここの宿は夕食プランはなくて、朝食付きか素泊まりだけ。でも、素泊まりと朝食付きの差額は500円。しかもけっこう豪華なメニューとあって、朝食をつけない手はない。

午前中は宿のお風呂でうだうだ過ごし、昼に伊藤駅近くの「梅屋旅館」に立ち寄り。

44度強の熱湯のかけ流し。ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物泉。熱い湯にのぼせて10分ともたず。さて、ビールだ。

そういえば、前にこの界隈の場末な呑み屋で呑んだことがある。おかあさんはその当時86歳で、パソコン歴4年なのに株で小金稼ぎをするし、北海道の土地が中国人に買い荒らされているのを危惧するほどの情報通。コロナなんて戦時中を思えば怖くはないと笑う、かいらしいばあちゃんだった。ビール1本とつまみ1品で小一時間二人っきりで話して、会計は700円くらいだ。あの店、どこだっけ? 昼間なので開いてはいないけど、どこだったかわからない。もうやめちゃったのかな。

海岸通から少し入ったところにある、ひっそりとしたお食事処。招き猫が日向ぼっこしている。扉を開けるとすぐに階段があって2階へ。窓ぎわに席をとって、ぼーっと外を眺めていると、おばあちゃんが料理とビールを持って上がってきた。

夜はそこそこの値段はするが、昼には、刺盛り、煮魚、さざえのつぼ焼き、それにご飯と味噌汁、お漬物がついた「ランチ」2000円で一杯できる。外観がボロ屋なので観光客はこないし、ここで一杯するのが伊東の昼の定番だ。

そういえば、会報2022の特集「難易度高めの温泉」にも載せた「源氏湯」。空いている時間が2時間くらいという、限りなくジモ泉のような温泉銭湯がどうなっているかを見にいってみた。張り紙などはなかったが、やっているようには見えなかった。やはり廃業してしまった? 1日の集客が数人程度じゃしかたなかったのかな。

午後は宿のお風呂とビール。夜は南伊東駅近くの「鎌田福禄寿の湯」へ。単純温泉で、伊東の共同湯のなかでもかなり熱く、5分ともたなかった。番台のおばちゃん、「みんな熱いのが好きだから」だそうで、ぬる目の「小川布袋の湯」とはそれほど離れてはいないが、伊東市民は7箇所あるうちの好みの共同湯にあつまっているのであろう。近くの居酒屋「開山荘」で一杯して宿に戻る。

翌朝は、仕事が待っているのですぐに帰路へ。次回は釣りがてら訪れよう。

てなわけで、「伊東に行くなら○○○!」の「○○○」は、自分なりに書き換わっているわけで・・・

(温泉呑んべえ)